|

EL PERITO ARGENTINO, FRANCISCO P. MORENO, ORDENO LA ALTERACIÓN A PALA Y PICOTA DEL RÍO FÉNIX, A FINES DEL SIGLO XIX, PARA CONECTARLO CON EL RÍO DESEADO Y HACER PARECER ASÍ QUE EL ENORME LAGO GENERAL CARRERA, DE CUENCA PACÍFICA, DESAGUABA TAMBIÉN EN EL ATLÁNTICO, BUSCANDO INFLUIR CON ELLO EN HACER INAPLICABLE EN LA ZONA LA DIVISORIA DE AGUAS EXIGIDA POR CHILE EN CUMPLIMIENTO DEL TRATADO DE 1881 PARA LAS ACTAS DE 1898 Y EL POSTERIOR LAUDO DE 1902. AUNQUE EN SU PATRIA NATAL SE LO CONSIDERA UNA EMINENCIA CIENTÍFICA Y CULTURAL, SU VIDA SIEMPRE ESTUVO RONDADA POR LA SUPERCHERÍA, POR LA ABSOLUTA FALTA RE RIGUROSIDAD DE SUS OBSERVACIONES Y POR LA CRÍTICA DE SUS ADVERSARIOS A LOS MÉTODOS CUESTIONABLES QUE UTILIZÓ EN ÉSTE Y EN MUCHOS OTROS CASOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENCIAS LIMÍTROFES CHILENO-ARGENTINAS EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES AUSTRALES. *******************************************

Los biógrafos argentinos del Perito Francisco Pascasio Moreno -como Magnasco, Irigoyen, Bondesio, Destefani, Márquez Miranda, Liebermann y Riccardi- no suelen salir de un esquema más o menos estandarizado de descripción de su vida: naturalista, explorador e insigne patriota; donador desinteresado de bienes propios para beneficio cultural o popular; un visionario que defendió con altura y sacrificios los derechos territoriales de su patria y que, como todos los héroes civiles, murió pobre y olvidado sin recibir el pago que mecerían sus nobles acciones. Se lo representa invariablemente como una autoridad científica multidisciplinaria, con demostrados dotes académicos desde muy joven, imbuido en los conocimientos del Museo de Historia Natural de Buenos Aires, donde trabajaría un tiempo, además de ser un notable e influyente intelectual de la época, autor de teorías que revolucionaron el estudio de la geología, etnografía, antropología y arqueología americanas. Hombre completo, sagaz y espetado, la fama de Moreno trasciende de modo póstumo a la fronteras argentinas. José Liebermann agrega con extravagancia que, cuando Theodor Roosevelt visitó el país platense en 1912, pidió "como honor especial, ser recibido por Moreno" (lo cierto es que Moreno iba a servirle de guía en el viaje del ex Presidente de los Estados Unidos por el Sur de la Argentina). Se le atribuyen a destacados autores y figuras internacionales, además, una serie de declaraciones emotivas -y con frecuencia dudosas- no menos tremendas y elogiosas hacia el personaje. Sin embargo, como el estudio histórico en estricto rigor, establece hechos y no verdades, y el material disponible en el exhaustivo estudio de autores de la época como Alejandro Bertrand, Hans Steffen, Francisco Fonck o Santiago Marín Vicuña, y luego por la revisión de testimonios y documentos realizada por investigadores y exploradores chilenos completamente ajenos a la devoción mesiánica de los escritores argentinos (como Oscar Espinosa Moraga, Exequiel González Madariaga, Eduardo García Soto, Eduardo Rojas Ávila, Benjamín González Carrera y Manuel Hormazábal González, sólo por nombrar algunos), ha permitido despejar la figura de Francisco P. Moreno de todos los elementos decorativos y las magnificaciones sentimentales, desnudando una imagen absolutamente contradictoria a la sostenida en los altares y enemistada con la que ahora se le otorga la verdad venerada en su patria natal.

Sí se puede estar de acuerdo en

que Moreno no era un individuo cualquiera. Nunca lo fue. Amigo de influyentes

personales de la época y rodeado de un círculo de gran

prestigio aristocrático y político, logró armarse

una fama a fuerza de especulaciones y teorías francamente delirantes,

verdaderas supercherías de pseudo ciencia que demuestran el verdadero

carácter autodidacta y aficionado del explorador.

Sus hipótesis

y planteamientos -verdaderas semillas dignas de mitos urbanos- llegaron

a convertirle, en algún momento, en el hazmerreír de los científicos

serios, incluso en Argentina; pero las razones políticas imperantes

desembocaron en un crédito exagerado y una magnificación tendenciosa del valor de su trabajo.

Hay mucho de autoforjado también en la imagen de Moreno. Tras un extenuante viaje patagónico, había intentado representarse literariamente a sí mismo como un pionero de las expediciones a la zona, aludiendo al apellido de su madre, Thwaites, según él, propio de grandes viajeros, elevándose a sí mismo a la altura de un Marco Polo, un Stanley Morton, un Cristóbal Colón o un Hernando de Magallanes. Infatigable en su obsesión por dejar grandes huellas en la historia, al llegar al monte Chaltén, lo rebautizó Fitz Roy, en homenaje al viajero inglés. Quizás con la íntima expectativa de obtener algún crédito científico internacional, escribe sin sonrojos en "Viaje a la Patagonia Austral, 1876-1877" (el resumen de sus aventuras), que el monte en realidad es un volcán activo, pues ningún viajero había logrado ver antes que él (ni después tampoco, se entiende) supuestos humos que juró haber observado saliendo desde un imaginario "cráter" en la cima. Incluso los dibuja, desde la distancia, para publicarlo como registro gráfico de su visión en la misma obra. Al parecer, Moreno dio demasiado crédito a las leyendas locales de los indígenas, que lo consideraban un monte humeante por estar su cima frecuentemente pinchando nubes espesas de la zona. El nombre original del monte registrado por Moreno es, entonces, volcán Fitz-Roy, como lo señala en su mapa adjunto. Continuó su trabajo especulando con una serie de ideas poco rigurosas sobre las relaciones o interconexiones entre los volcanes y los cordones montañosos andinos, lirismo cuyo verdadero origen resultará fácil de identificar para quienes conozcan la obra "Viaje de un Naturalista Inglés al rededor del Mundo", del autor que a ratos parece ser el icono para el alter ego de Moreno: el inglés Charles Darwin, cuarenta años antes. Da la impresión de que, inclusive, intenta emular en el Fitz Roy el tipo de observaciones vulcanológicas que Darwin describió sobre el Aconcagua. Echemos un vistazo a algunas de sus excentricidades intelectuales.

Con un básico dominio autodidacta de la geología, escondió su falta de conocimientos científicos tras una innegable y creativa inteligencia, pero ausente de todo escrúpulo disciplinario o técnico. Estrujando así sus facultades, Moreno postuló peregrinas teorías de factura propia, que han resultado audaces e irreales en prácticamente todos los casos y de las que muy pocos de sus admiradores, hoy en día, guardan recuerdos y se atreven a comentar. A pesar de ello, hacia fines del siglo XIX ya se sabía en Argentina que la mayoría de sus trabajos tomados por "serios" provenían en realidad de las investigaciones de sus asesores como Frey, Cobos, Lange y Onelli que el famoso perito argentino mantuvo bajo llave astutamente, siendo prácticamente desconocidos en su patria hasta nuestros días. La verdad es que la fértil imaginación de Moreno sólo era tan abierta y libre como su ética y no demostró incomodidad a la hora de inventar explicaciones geográficas disparatadas y absurdas para beneficio de las pretensiones expansionistas de Argentina hacia el Pacífico. He aquí algunas de ellas:

Estas teorías ya

era un verdadero disparate en aquella época, incluso con

los conocimientos con que se pudiese haber contado entonces, pues

las extraordinarias y famosas investigaciones del alemán

Alexander von Humboldt en el continente, casi ochenta años

antes, servían para demostrar con bases sólidas los

garrafales errores de la teoría del argentino.

Sus trabajos cartográficos tampoco estuvieron exentos caprichos y criterios inexplicables. En sus cartas de la Patagonia austral, al monte Stokes lo rebautiza "Mayo" y desplaza al original en al menos tres lugares distintos, cada vez más al Sur de donde estaba antes, según lo demostraría más allá de toda duda el fallecido académico y explorador chileno García Soto, cien años después. Esto se verifica fácilmente comparando su posición en el mapa que inserta la final de "Viaje a la Patagonia Austral, 1876-1877", con las Actas de 1898 y con los mapas presentados por la defensa argentina entre 1900 y 1901 al Árbitro Británico, todos ellos de su mano. Aun así, una versión actualizada de este último y grosero mapa es el que Argentina presentó para el Acuerdo de Campo de Hielo Sur de 1998, ganando una enormidad de territorio chileno al Suroeste de la línea original de la frontera. Sin embargo, estas teorías resultaban útiles al expansionismo platense y merecían recompensa. La primera oferta para asumir el cargo de Perito argentino le llegó en 1888, ocasión en la que rechaza la propuesta por no considerarse "con espectabilidad suficientemente aproximada a la del personaje chileno que debía ser mi colega". La verdad es que, en su fuero interno, Moreno sabía no estar preparado para un cargo tal ante la delicada situación que había generado la interpretación del Tratado de 1881. Veremos que, aún así, pasará a ser en estas labores un mito histórico dentro de otro en los libros de historia de Argentina: el mito de un gran sabio y erudito que defendió los derechos soberanos argentinos en la Patagonia... Un mito dentro de otro mito.

El Tratado de 1881 significó a Chile la renuncia de un millón de kilómetros cuadrados de territorio que por derechos coloniales de uti posidetis judis de 1810, le correspondían enteramente. Se estableció entonces, un límite en la cordillera, marcando la frontera por las más altas cumbres que dividieran aguas del Atlántico (argentinas) de las del Pacífico (chilenas), a uno y otro lado del cordón montañoso, es decir el divortium aquarum, la divisoria de aguas. Este criterio fue sugerido por el propio Moreno al ministro Irigoyen, de quien era su asesor, quedando plasmado en las bases del Tratado de 1881. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que -siguiendo las recomendaciones de autores como el propio Moreno, a la sazón considerado un reputado explorador- Buenos Aires decidiera buscar alguna forma de variar la delimitación, esta vez desplazando la divisoria de aguas y exigiendo en su lugar criterios de delimitación por altas cumbres a secas, cortando aguas. En noviembre de 1883, por ejemplo, el Instituto Geográfico Argentino, organismo de propaganda y difusión expansionista creado por Estanislao Zeballos, ordenó al Teniente de Navío Carlos María Moyano varias observaciones por el sector cordillerano austral de Santa Cruz y río Gallegos, con el objeto de buscar la forma de ajustar la frontera para salir al Pacífico por estos estuarios en el territorio chileno de Última Esperanza. El informe de Moyano fue aplaudido por el Presidente Juárez Celman y por el Ministro de Guerra Eduardo Racedo, quienes ordenaron su publicación bajo el título "Patagonia Austral. Exploración de los Ríos Gallego, Coile, Santa Cruz y Canales del Pacífico". La popularidad alcanzada por Zeballos alentando estas acciones, en tanto, le significó ser premiado con la Cancillería. En 1888, se constituiría una Comisión Mixta de peritos para materias limítrofes y, como hemos dicho, Moreno rechazó ser parte de ella en esos días. Por insistencias reiteradas de la Casa Rosada a través de Uriburu, yerno de la líder argetinista chilena Emilia Herrera de Toro (apodada "la madre de los argentinos") y, como tal, cuñado del Presidente José Manuel Balmaceda, éste escogió a Diego Barros Arana como Perito chileno y ordenó también a su Canciller Miguel Luis Amunátegui sugerir a los argentinos un reconocimiento de las zonas limítrofes antes de proceder a las demarcaciones. Rápidamente, quedó en evidencia que los argentinos no pretendían ceder en su ímpetu de cambiar la delimitación desde el divortium aquarum al criterio orográfico, atropellado en texto y el espíritu del Tratado de 1881. Como Balmaceda desconfiaba de los argentinos luego de ver con sus propios ojos las campañas de odio y expansionismos durante su misión en Buenos Aires de 1879, destinada a conseguir la neutralidad platense al iniciarse la Guerra del Pacífico, llamó a su despacho a Uriburu advirtiéndole duramente que "si la demarcación de límites hubiese de reconocer puerto argentino en el Pacífico, debería impedirse, hasta con la guerra, semejante pretensión". Balmaceda hablaba en serio, pues se encontraba entonces armando vertiginosamente al país ante cualquier conflicto con el país platense y contra el creciente aliancismo argentino-boliviano-peruano en aquellos días se proyectaba contra Chile, optimizando especialmente la fuerza de la Armada, al punto de que, para 1890, Chile poseía la Escuadra más grande y poderosa de toda América. Pero la trágica Guerra Civil de 1891 atrasó una enormidad los trabajos de la Comisión. Además, Barros Arana, había debido salir de funciones durante un tiempo, en castigo a sus diatribas contra Balmaceda, siendo repuesto en el cargo por el Presidente Montt, ya apagados los fuegos de la revolución y de la guerra entre el Presidente y el Congreso. Por una gestión que había alcanzado a ser iniciada con el súbitamente fallecido Perito argentino Octavio Picó, las partes firmaron en 1893 un Protocolo que, a parte de haberle costado a Chile la entrega de una enorme franja de territorio en Tierra del Fuego para corregir una inexactitud cartográfica, fijó un criterio definitivo según el cual Chile no podía pretender punto alguno hacia el Atlántico ni Argentina hacia el Pacífico en toda la frontera en estudio, lo que fue categóricamente rechazado por Zeballos y Magnasco en Buenos Aires, a pesar de los aplausos con que el resto de los políticos recibió el acuerdo. Sin embargo, Francisco P. Moreno demostraría en su momento un espíritu más práctico que el de sus compatriotas detractores del acuerdo y no se complicó con las restricciones del protocolo para idear nuevas formas de atropellar la divisoria de aguas, una vez que fue formalmente designado como Perito de la Comisión, según veremos. Entre tanto, sus sobre el "encadenamiento principal" de los Andes y las cuencas atlánticas "revertidas" al Pacífico ya habían comenzado a ser discutidas y refutadas por ingenieros chilenos como Santiago Marín Vicuña y Alejandro Bertrand. Ofuscado, el Darwin argentino se arrojó de boca a la tribuna del diario "La Nación" de Buenos Aires, para publicar en las ediciones del 3 al 5 de febrero de 1895, sus descargos. Tan llenos de errores y faltas a la verdad fueron resultaron sus artículos, que Bertrand no tardó mucho en preparar una contundente respuesta publicada a los pocos días en el mismo medio argentino. Allí, el ingeniero le hace ver a Moreno contradicciones tales como que, mientras por un lado afirma que Argentina no ha perdido "un centímetro" de territorio con los acuerdos de 1881 y 1893, por otro alega que Chile ha crecido gracias a ellos a expensas de lo "demasiado desprendidos" que han sido los argentinos. Agrega la imposibilidad técnica de identificar un cordón orográfico único e "inconfundible" en la cordillera, cosa que el propio Moreno se encargó de demostrar después, contrariando sus propias afirmaciones, al presentar próximamente al Tribunal Arbitral un informe donde declaraba que el cordón andino podía resultar "indeterminado" en algunos puntos. Sobre este tipo de desvaríos del sabio argentino, Bertrand escribe en la página 282 de su "Estudio Técnico de la Demarcación" demostrando lo aventajado en conocimientos y formación técnica con respecto al Perito:

No todos estuvieron dispuestos a perdonarle en Argentina las supercherías a Moreno. El ingeniero y geógrafo Emilio B. Godoi, miembro del Instituto Geográfico de Buenos Aires y de la Comisión encargada de levantar el Atlas de la Confederación Argentina, ya había publicado en el diario "La Nación" de la capital platense una fuerte crítica contra las hipótesis y métodos de Moreno, durante febrero y marzo de 1884, aunque sin osar mencionarlo directamente en sus artículos, pues se limita a llamarle sarcásticamente como el "vivo". Tras publicar Moreno un editorial en el diario "La Nación" de Buenos Aires, del 31 de enero de 1895, donde defendía a ultranza su teoría del encadenamiento principal de los Andes y alegaba cínicamente que el Hito de San Francisco había sido demarcado con un "error" por haber sido cruzado de noche por los comisionados, Godoi lo refutó en el mismo diario, durante el mes siguiente:

El 22 de marzo, anotaba ahora Godoi en el mismo diario:

Pero los dislates de la vaca sagrada de la geografía platense no terminaron con sus polémicas con Bertrand. Profundizando en sus ideas temerarias, insistió en la cuestión de la continuidad del cordón orográfico desautorizando esta vez a Moyano y a su mapa que, el propio Moreno había ayudado a confeccionar antes de ser entregado al Presidente Juárez Celman. Molesto, Moyano escribiría en "La Nación", el 6 de febrero de 1895 y bajo el pseudónimo San Francisco, como respuesta, aludiendo a la ignorancia técnica de Moreno para producir mapas precisos o de establecer coordenadas, importante recurso técnico que siempre eludió incluir en sus escritos:

Acorralado y poniéndose en violenta defensiva, Moreno volvió a las columnas de los diarios para tratar de emporcar el trabajo hecho del lado chileno por Ramón Serrano y Hans Steffen, exploradores que, a pesar de no contar con las borlas decorativas y los realces del explorador argentino, le superaban en infinidad de aspectos con la seriedad, manejo técnico y criterio científico de sus trabajos. Agitando el ya vacío saco de los argumentos, el más grande explorador americano y precursor argentino, al decir de Liebermann, se lanzó en picada contra el trabajo de Steffen publicado en los "Anales de la Universidad de Chile", reclamando que el criterio allí anunciado por Chile sería el de una "nueva teoría de la división interoceánica de las aguas", según él atentatoria a la soberanía argentina y al Tratado de 1881. Entre signos de exclamación, agrega con increíble ignorancia (o deshonestidad, no lo sabemos) que el divortium aquarum de 1881 era "continental" y no "interoceánico" como alegaba Chile, cuando la verdad es que ambos términos significan lo mismo si son aplicados a la divisoria de aguas. Las apreciaciones del Perito chileno Bertrand, en tanto, se plasmaron en los trabajos conjuntamente hechos con los comisionados argentinos, donde las diferencias de opinión entre Chile y Argentina eran evidentes. La tensión había llegado al despliegue militar argentino hasta la frontera (como se había denunciado el 11 de febrero de 1896). El protocolo suscrito, sin embargo, obligaba a resolver los conflictos por vía pacífica y recurriendo a un arbitraje en caso de no haber acuerdo. Fue así como se solicitó un Arbitraje de Su Majestad Británica, que sería iniciado tras la materialización del trabajo de exposición de las partes. Entonces, Moreno fue designado perito de la Comisión argentina, el 21 de septiembre de 1896, sucediendo a Quino Costa. El nuevo perito comenzaba a asumir, así, un incipiente papel de salvador o figura símbolo de la defensa argentina entre la patriotería local encabezada por personajes como Zeballos, aunque todavía sin ribetes de verdadera leyenda humana, posterior estatus que le convertiría en cita obligada de todos los actuales discursos territorialistas platenses. Su actividad de intriga comenzó al instante y, a los innumerables errores de sus apreciaciones y deducciones, mezcló creativas ideas de factura propia destinadas a apoyar las pretensiones argentinas contra Chile, además de acciones con carácter de sabotaje, como demoras en entregas de informes o retrasos provocados de forma malévola que postergaron en dos años la presentación de las Actas requeridas por la comisión británica. Sin embargo, las críticas chilenas le seguían lloviendo a Moreno desde los tinteros de Steffen, Bertrand y Marín Vicuña, en parte porque su entrada a las labores periciales no significó detener sus actividades de propaganda y difusión de teorías extrañas. A las críticas de sus compatriotas Godoi y Moyano, se sumarían las del ingeniero argentino Jerónimo de la Serna, quien había escrito en "La Prensa" del 26 de febrero de 1895 (los destacados son nuestros):

Cuando Bertrand publicó su "Estudio de la Demarcación de Límites" reproduciendo los berrinches poco cerebrales de Moreno difundidos por "La Nación", la reputación del nuevo perito comenzó a tambalear entre los sectores más informados de la sociedad argentina, que lo criticarán ácidamente por sus incongruencias, afirmaciones ilusas e incluso por la falta de un lenguaje técnico, pues abunda en referencias informales y domésticas como "tiempos anteriores de la cordillera", "carácter distintivo de los Andes", "orografía de los colosos", "demarcación natural" y otras ambigüedades impropias de un trabajo con la altura y el alcance que pretendía darle. Como hemos dicho, los informes que se le habían solicitado por el Protocolo de 1896 para el mismo Arbitraje, fueron entregados sólo con las Actas de 1898 y tras insistentes presiones directas de Chile. Con estos antecedentes, era natural y esperable que un personaje con la cuestionable calidad moral de Moreno efectuara un acto aborrecible como el que vamos a describir.

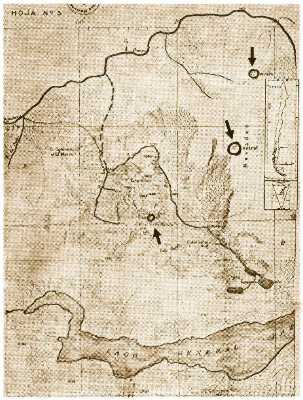

Hemos visto que Argentina estaba alegando un criterio orográfico de más altas cumbres y corte de aguas como patrón de delimitación de la frontera que corría por la cordillera andina, mientras que Chile, apegado al texto del Tratado de 1881, insistía en preservar la delimitación por entre la divisoria de aguas pacíficas y atlánticas por el mismo cordón. Moreno estaba en una difícil posición ante el tambaleo del castillo de naipes que había construido con sus teorías delirantes y alucinadas sobre el "encadenamiento principal" de los Andes y los desvíos naturales de las aguas atlánticas hacia el Pacífico. Le resultaba imperioso poder sostener estas teorías ante el Tribunal Arbitral a partir del año siguiente, al menos en sus fundamentos más generales, para declarar inaplicable la divisoria de aguas pregonada por Chile. Siguiendo con sus respuestas antojadizas y anodinas contra sus críticos, Moreno terminó de echarse encima a la intelectualidad argentina y, poco después de sus publicaciones en "La Nación", el mismo diario ofrecía un editorial que desmentía la totalidad de sus afirmaciones. Moreno jamás respondió a estas acusaciones. Pues bien: sin hacerse más problemas de los que ya tenía, Moreno resolvió que la mejor forma de forzar la aplicación del criterio orográfico exigido por Argentina, era desviando a pala y picota algún río del sistema hídrico atlántico para conectarlo al sistema pacífico del lado occidental y "demostrar" con ello la inaplicabilidad del criterio de divisoria de aguas presentado por los chilenos. En otras palabras, ideó una forma de estafar la buena fe del árbitro británico y de los técnicos. Ni siquiera pesaron sobre su conciencia las muestras de profunda amistad que se le ofreciera en Chile de parte de autoridades y de los pueblerinos durante su estada por el país, ni los homenajes y la solidaridad que recibió al fallecer su esposa en esas tierras, tras una penosa enfermedad, el 1º de junio de 1897. Decidió que el río a desviar sería el Fénix, que sale adyacente al lado oriental del lago General Carrera o Buenos Aires, corriendo unos kilómetros hasta doblar bruscamente al Oeste y desaguar en dicho lago. Tanto el río como el lago eran de cuenca absolutamente pacífica, es decir, chilenos en toda su extensión. Sin embargo, Moreno planificó conectar al Fénix con el río Deseado, que es de vertiente atlántica y se encuentra a sólo unos kilómetros más al Este. Con ello, el lago General Carrera aparecería como depositario de ambos océanos, obligando a aplicar el corte de aguas en los criterios del árbitro británico. Las intenciones que tenía Moreno para imponer las exigencias argentinas, quedarían esbozadas en un libro terminado en 1897 con el título de "Reconocimiento de la Región Andina de la República Argentina. Apuntes preliminares sobre una excursión a los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz", donde resume las impresiones de excursiones realizadas en la zona, entre 1893 y 1896, por varios de sus asesores directos, como Gunardo Lange, Eimar Soot, Emilio Frey, Ludovico von Platten, Santiago Roth y Julio Korlowsky. La obra ha sido profundamente criticada por su falta de rigor científico y sus exageraciones, con las que pretendía desautorizar a los exploradores al servicio chileno, como Steffen, Serrano y Krüger. Precisamente en ella, escribe Moreno intentando mofarse de la divisoria de aguas exigida por Chile:

Se podrá sospechar que el afanoso perito no se quedó sólo en la teoría... A las pocas semanas de que su libro saliera publicado, el trabajo que proponía para alterar el curso del río Fénix ya estaba listo y realizado. Referimos a continuación a una de las más graves denuncias formuladas por el ilustre Senador González Madariaga que forman parte de los hechos históricos reales y verificables que los entreguistas chilenos han ocultado cuidadosamente del conocimiento de las masas, dado su ferviente ánimo de sumisión disfrazada de amistad vecinal y de inspiraciones americanistas. En las páginas 34 y 35 de "Nuestras Relaciones con Argentina. Una Historia Deprimente", edición de 1970 de la Editorial Andrés Bello, González Madariaga dejó escritas las palabras de los siguientes extractos, a los que nosotros no hemos modificado ni siquiera una coma, sólo destacando en subrayados las frases más decisivas:

Con el proyecto ya anunciado, Moreno había solicitado los servicios de su amigo, el ciudadano de origen italiano Clemente Onelli aficionado a los estudios de la naturaleza. En Buenos Aires, tras llegar desde Roma, Onelli había participado de las cuestiones revolucionarias; después, accedió a un cargo en el Departamento de Obras Públicas y luego en el Museo del Plata, donde se vinculará con el Darwin argentino. Ocupará más tarde la dirección del Jardín Zoológico Nacional y ascenderá rápidamente al mismo círculo de protectores y auspiciadores del perito, para quien trabajaría con el mismo ánimo infatigable, acompañándole en viajes y estudios. Onelli logró armar la cuadrilla de hombres necesarias para trabajar sobre el río a fines de 1897, e inició labores contra el tiempo, a principios del siguiente, pues debía terminar antes de que apareciera por allí el perito chileno, según las órdenes explícitas de Moreno. No sin dificultades, la acción deshonesta e inmoral fue cometida con gran determinación y prisa, en a penas 11 días de arduo trabajo, para lo cual se hicieron cavar laboriosamente, al parecer, a colonos galeses y algunos maleantes bajo las órdenes de hombres armados y dirigidos por Onelli.

Mientras los comisionados argentinos ponían una serie de trabas para concretar los trabajos de demarcación que se habían comprometido concluir en la temporada de buenos climas de 1898, los chilenos se subdividieron en varias subcomisiones para aprovechar el tiempo y completar las inspecciones de terreno. Al grupo que partió hacia la cordillera de Aysén y que comprobó la cuenca pacífica del lago Buenos Aires, se unió Bertrand. Éste, al llegar al Fénix el 18 de febrero de 1898, notó de inmediato que acababa de ser abierto un canal artificial y se lo comunicó a Barros Arana. Cuando Barros Arana pasaron después por allí, advirtieron de inmediato el burdo engaño y decidieron notificarlo en su informe. Una vez que el Gobierno de Chile se impuso de esta insólita situación por letra de sus comisionados -bastante tarde como para pretender revertirla-, Enrique de Putrón envió una protesta formal a Buenos Aires el 12 de mayo de 1898, siendo recibida por el Canciller argentino Amancio Alcorta. Decía en dicha nota:

Luego de recordarle a la Casa Rosada los párrafos del libro de Moreno, "Reconocimiento de la Región Andina de la República Argentina", donde anunciaba la posibilidad de ejecutar este desvío fraudulento, la protesta chilena continúa:

Pero el gobierno chileno otra vez se equivocaba al esperar demasiado de las autoridades platenses. Increíblemente, con sorprendente jocosidad e hipocresía a cataratas, Alcorta respondió a la queja tres meses después, con las siguientes palabras del 27 de julio de 1898, que resultan ser un fiel reflejo de la crisis moral que afectaba ya entonces a la clase política de la Argentina:

Y en un intencional despliegue de descaro e ignorancia, Alcorta agrega seguidamente:

De esta manera, el Perito Barros Arana escribiría en nota de la página 77 de la "Exposición de los Derechos de Chile en el Litigio de Límites sometido al Fallo Arbitral de S.M.B.", de 1899:

Enterado de que Barros Arana ya había dado este aviso al tribunal de lo observado en el río Fénix, Moreno informó con su desparpajo -increíble pero característico- a Londres:

Por su parte, el colono y doctor de origen alemán Francisco Fonck, experto conocedor de la geografía austral, escribiría en las páginas 41 y 42 de su ensayo de 1902, titulado "Examen crítico de la obra del señor Perito argentino Francisco P. Moreno" (Imprenta Gillet, Valparaíso):

En 1902, Su Majestad Británica decidió aplicar el corte transversal de los lagos como medida de ordenación de la frontera. Los chilenos debieron entregar la mitad no sólo del lago General Carrera o Buenos Aires, sino también la mitad del lago O'Higgins, llamado allá San Martín (a pesar de que no posee ninguna conexión con el Atlántico) además de todo el lado oriental de la hidrografía patagónica actualmente compartida entre ambas naciones. 40.000 km. cuadrados de territorio, en total. Todos los ríos, hoyas, cuencas y valles quedaron cortados con esta nueva decisión. Sólo en terreno los comisionados ingleses confirmarían el fraude denunciado por los chilenos, pero cuando la sentencia ya estaba dictada y sólo les correspondía la demarcación. El daño ya estaba hecho. Conciente de esto y de muchos otros hechos que rodearon la vida del controvertido Perito argentino, el encargado de la Comisión demarcadora británica, Coronel Thomas H. Holdich, escribiría:

Confirmando estas graves denuncias y las verdaderas intenciones de la desviación del río Fénix, en su obra "Trepando los Andes" (Biblioteca del Sub Oficial, Buenos Aires, 1930), el encargado de dirigir los trabajos de pala y picota que realizaran los sobre el curso del río Fénix, Clemente Onelli, reconocía y hasta celebraba esta acción completamente fraudulenta del expansionismo, con las siguientes palabras de primera mano en la participación de los hechos de 1898 (página 104):

Es usual que en los más agresivos discursos antichilenos pronunciados en Argentina, se recurra con majadería a la suelta acusación de "robos" de territorio de parte de Chile y a la monserga de los chilenos frecuentemente descubiertos "moviendo hitos", leyenda muy incrustada en el folclore urbano argentino, gracias a la obra de agitadores y patrioteros de los momentos de crisis en las relaciones de ambos países. Sin embargo, este acto ilícito de 1898, que pudo tener efectos lesivos para la integridad territorial chilena según lo confiesan sus autores, cabe perfectamente en los parámetros de una sentencia tan grave como las peores que se hayan oído imputar a lo lago de la historia de una nación a otra en materia de relaciones fronterizas, con el agravante de habérsele querido dar, posteriormente, un carácter jocoso y casi simpático para para vestir de legítima anécdota algo realmente inaceptable y vejatorio de las más básicas nociones de respeto y sometimiento a los conceptos de derecho civilizado. Con inaudito cinismo, Moreno había escrito en sus notas de registro que el Fénix había sido "bloqueado" por un derrumbe natural de piedras y que él sólo procedería a despejarlo, pues el desprendimiento había conseguido el imposible de "desviar el río" de su curso natural. Sin embargo, en una reedición de su trabajo "Viaje a la Patagonia Austral, 1876-1877" (Ediciones Solar-Hachette, Buenos Aires, y originalmente de Imprentas de la Nación, Buenos Aires, 1879) se permite admitir orgullosamente este fraude, al que describe esta vez como una mera "travesura", ejecutada para dificultar la aplicación de divisoria de aguas que defendía Chile. Por la misma época en que Moreno y Onelli reconocían su participación en el desvío del Fénix, el autor Julio A. Costa escribiría en "Semblanzas Históricas: Hojas de mi Diario - Daguerrotipos" (Cabaut & Co., Buenos Aires, sin fecha, pág. 257):

A pesar de todo, la sacralización de Moreno fue inevitable. Liebermann, por ejemplo, declararía en un su discurso "Francisco P. Moreno: Precursor Argentino" ante la Sociedad Científica Argentina en noviembre de 1945, posteriormente editado por la Administración General de Parques Nacionales y Turismo de Buenos Aires:

Vale advertir que si el criterio de delimitación a ajustes geológicos milenarios propuesto por Moreno y tan encendidamente defendido por Libermann fuese aplicado en nuestros días, Argentina debería devolver a Chile prácticamente todo el territorio al Sur del Río Negro, pues los conocimientos geológicos e hidrográficos actuales -y reales, ajenos a las charlatanerías de Moreno- han demostrado que, al contrario de lo que acabamos de leer, los principales sistemas hídricos de la Patagonia oriental nacen por influencia del Pacífico y por los glaciares de dicho origen, sin que el Atlántico influya un ápice en su formación. El caso más evidente es el de todo el sistema de Santa Cruz, cuya fuente natural es el grupo glaciar de Campo de Hielo Patagónico Sur, lo que explica en parte las frenéticas pretensiones argentinas en este sector del territorio chileno. Pero no obstantes todas las loas y homenajes, el propio Moreno sabía perfectamente cual había sido su verdadera y práctica función en favor del expansionismo argentino, según lo expresa en su carta a su amigo Osvaldo Magnasco, del 21 de enero de 1900, enviada desde Londres luego de tener un duro altercado con el Consejero de la Legación de Argentina en Gran Bretaña, quien había tratado de "traidor" al Perito por llegar allá a imponer sus propias teorías orográficas por sobre el plan de defensa que habían preparado los representantes ente el tribunal arbitral:

En contraste a todas las declaraciones mesiánicas sobre su persona que hemos repasado, y como corolario de toda esta historia, recordamos las palabras con que el Coronel Manuel Hormazábal G. resume la verdadera obra de este ídolo histórico de Argentina, en los siguientes términos:

Francisco P. Moreno

falleció en Buenos Aires el 22 de febrero de 1919, a los 67 años

de vida, abandonado y olvidado por quienes le habían cubierto de

laureles en el pasado, cuando ya no les era útil a sus mezquinos y

reprochables intereses. Ni siquiera el entonces Presidente de la

Argentina, don

Hipólito

Yrigoyen, se mostró afectado por su fallecimiento y el Poder

Ejecutivo no envió ningún representante a los sepelios, lo que

generó protestas de los pocos amigos que el sobrevivían presentes

en su último adiós. Sólo en 1944 su obra comenzó a ser rescatada

oficialmente del olvido, cuando el Gobierno argentino ordenó el

traslado de sus restos desde Buenos Aires hasta isla Centinela, en Nahuelhuapi, donde descansa con la leyenda "El Gobierno de

la Nación al Perito Francisco P. Moreno. 1852-1919",

comenzando la tarea de convertirlo en un fetiche de adoración

patriótica.

La devoción de la

que fue objeto su figura en la Argentina, gracias al impecable

trabajo de sus biógrafos, ex colaboradores y admiradores, sólo es

comparable al daño que logró provocar a los intereses chilenos

durante su larga y productiva carrera al servicio del

expansionismo platense. Los argentinos han honrado su memoria

bautizando con su nombre bibliotecas, museos, fundaciones y hasta

un poblado situado junto al lago Buenos Aires, precisamente en el

escenario del abominable fraude de 1898, además de un Parque Nacional y del

glaciar más importante de los circuitos turísticos de la Patagonia

argentina.

| |||