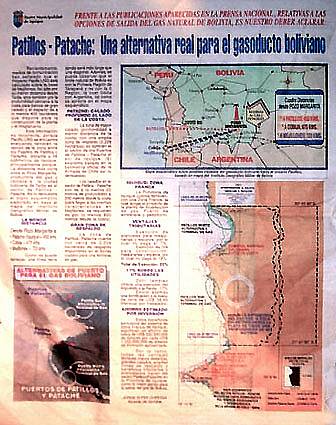

| MUCHOS DESCONOCEN QUE EN ARICA YA EXISTE DESDE 1965 UN ANTICIPO DEL FRUSTRADO PROYECTO DE COMODATO Y CONDUCTO DE HIDROCARBUROS PARA BOLIVIA EN TERRITORIO CHILENO: EL OLEODUCTO "SICA-SICA", CUYOS MAGROS APORTES EN MATERIAS DE INTEGRACIÓN, DESARROLLO O BENEFICIO LABORAL PARA EL SECTOR, PERMITEN PREVER LOS RESULTADOS IRRELEVANTES O DERECHAMENTE NEGATIVOS QUE PODRÍAN ESPERARSE DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA QUE SE BUSCARON CON EL ALTIPLANO. EVIDENCIA, ADEMÁS, LO POCO QUE EN REALIDAD LE REPORTA A UN PAÍS EL ESTAR DISPONIENDO DE FRAGMENTOS DE SU TERRITORIO PARA QUE OPEREN ALLÍ PROYECTOS ECONÓMICOS EN AUTONOMÍA Y RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE OTRAS NACIONES *******************************************

Los entreguistas chilenos no parecen tener claras las dimensiones precisas sobre implicancia o importancia internacional y estratégica de los oleoductos y los gasoductos en nuestros tiempos. Mientras el proyecto que en esta materia quiso realizarse con Bolivia para sacar el gas natural desde las reservas de Tarija por un puerto chileno, fue presentado como una excelente e imprescindible oportunidad de integración y de aprovisionamiento energético para la región nortina de Chile, tenemos el caso de conductos de materia energética que han desatado la guerra entre países con gran participación de intervención de potencias extranjeras, en tiempos espeluznantemente recientes. Además, los peligros de depender de un país adversario y eventual enemigo -como es Bolivia- en el abastecimiento energético son bien conocidos en el mundo, salvo, por supuesto, entre las deficientes huestes americanistas e integracionistas que alojan en la clase política chilena, cuyos permanentes y reiterados fracasos históricos en materias diplomáticas y estratégicas no parece haberles inspirado grandes lecciones.

Saltando a la vista que el negocio de los gasoductos y oleoductos implica una gran cantidad de riesgos y de aspectos geopolíticos de alcances internacionales, también debe considerarse que, junto a los fundados temores que pudiesen acarrear esta clase de contactos (entre países donde la confianza y la amistad es bastante más retórica que real), está el problema práctico de si el negocio de disponer de un territorio para salidas de gas o petróleo desde un país vecino es conveniente, o bien si es irrelevante; o si, a la larga, resulta peligroso y controversial. En el caso de Bolivia y Chile, hasta ahora los ejemplos han resultado inútiles para la parte chilena. Y es aquí donde debemos recordar que ya existe un caso a menor escala que podría anticipar lo que realmente podía esperarse en relación al comodato-gasoducto y la "integración energética" que planearon los entreguistas en territorio chileno durante toda la mitad de la primera década del presente siglo. La instalación a que haremos referencia expone grandes y curiosas analogías con tal situación, al punto de que reporta un magnífico antecedente sobre las verdaderas proyecciones que podría tener el negocio gasífero, más allá de las expectativas cargadas de optimismo o de sensiblerías americanistas.

En 1955, el Presidente de la República de Chile, General Carlos Ibáñez del Campo, invitó a su par boliviano, el Nacionalista Revolucionario Víctor Paz Estenssoro, a visitar la ciudad de Arica y realizar allí una reunión de mandatarios. Paz Estenssoro se encontraba entonces preocupado de los problemas internos de Bolivia, especialmente después de la aberrante revolución indígena de 1952 y la ola de agitaciones sociales, por lo que la monserga de la "mediterraneidad" quedó de lado por algunos años, lo que permitió al Palacio Quemado aceptar gustoso la invitación de La Moneda, a pesar del clima de beligerancia que persistía en algunos grupos altiplánicos. Se recordará que en 1953 la propia Cancillería boliviana había firmado un acuerdo que ratificaba la vigencia del Tratado de 1904, más tarde desconocida por La Paz. Reunidos en la ciudad del Morro, se firmó el Tratado de Complementación Económica del 31 de enero de 1955 y el Protocolo Complementario, que incluían bases de autorización para que Bolivia sacara por Arica parte de su producción de petróleo crudo cruceño, que hasta entonces debía desplazarlo por enormes distancias a través del territorio brasileño. Siguiendo la prosa del historiador Oscar Espinosa Moraga, en la ocasión se aprovecharon de ampliar las facilidades de tránsito dadas en territorio chileno a Bolivia, por el Tratado de 1904, "hasta lo inverosímil". Sin embargo, no se habló una sola palabra sobre la demanda portuaria en estos encuentros, algo nada de extraño si recordamos la carta que el propio Paz Estenssoro le escribe desde su exilio en Uruguay a su lugarteniente Hernán Siles Zuazo, con fecha 25 de noviembre de 1950:

Paz Estenssoro había cumplido estrictamente con su filosofía sobre las verdaderas necesidades de Bolivia, al aprovechar la oportunidad que se le presentaba al país para construir el oleoducto hasta Arica marginando la monserga de las pretensiones litorales. Complacido, Ibáñez del Campo retribuyó su visita viajando a La Paz en agosto del mismo año, en medio de las fiestas de independencia boliviana. Su recibimiento es, hasta ahora, el mejor y quizás el único bueno que haya tenido una alta autoridad chilena en ese país, a lo largo de toda su historia. El intercambio de notas entre las Cancillerías tuvo lugar en 1957, ya estando en el poder boliviano el Presidente Siles Zuazo, el ex mano derecha de Paz Estenssoro. El borrador del proyecto continuó siendo discutido entre Chile y Bolivia, basándose en el derecho de libre tránsito otorgado por Chile a Bolivia en virtud de Tratado de 1904, curiosamente, el mismo que este país pretenderá desconocer después con sus reclamos por "derecho a mar", a los que renunció de porvida según el texto de aquel acuerdo. En 1965, la compañía norteamericana Golf Oil instaló en Arica la salida del enorme oleoducto proveniente desde Santa Cruz, bautizándolo "Sica-Sica". Recorre 595 kilómetros, además de un empalme de otros 483 kilómetros que lo conecta a Santa Cruz (diario "El Mercurio" del 5 de agosto 2002, pág. C-5). El combustible sale desde Arica hasta los Estados Unidos, Brasil y Argentina. Curiosamente, cuando fue inaugurada esta obra -que comprueba por sí sola la inexistencia del "enclaustramiento" boliviano y confirma las infinitas facilidades que Chile le ha otorgado a esa nación en materias aduaneras y de libre tránsito-, Bolivia había vuelto a caer en un feroz período de odiosidades antichilenas y de restitución de su gastado reclamo portuario, especialmente como consecuencia del discurso revanchista que Paz Estenssoro inició durante su desastroso segundo período presidencial de 1960 a 1964, donde la única solución para evitar el colapso político y la ingobernabilidad fue echar mano ruidosamente al asunto de la "mediterraneidad" y las infundadas protestas por el caso del río Lauca.

La desembocadura del "Sica-Sica" cuenta con una planta y oficinas, sobre un terreno en servidumbre (¿comodato?) que le fue entregado gratuitamente a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, YPFB, por todo el tiempo que duren los trabajos de embarcación del crudo, y que consta de 25 metros de ancho más todo el largo del oleoducto, desde cordillera a mar. Otras 13,7 hectáreas le fueron otorgadas para oficinas administrativas, bodegaje y reservas, más un terreno en la zona céntrica que debía ser usado para apoyo de las faenas de embarque. Sin embargo, actualmente este recinto está desocupado, a pesar de que la empresa no paga impuestos ni rentas por él. Seis estanques de almacenamiento junto al Pacífico completan la obra, con capacidad para 700 mil barriles. Para la construcción total, se emplearon 205 trabajadores, de los cuales menos de la mitad eran chilenos. Al igual que aquello que quiso proyectarse con el frustrado comodato-gasoducto para Bolivia, su construcción fue realizada con materiales libres de impuestos y, además, las propias actividades en la planta están libres de tributación al fisco chileno, exactamente como se buscó después con el negocio del gas. Y tal como en el caso del gasoducto, el "Sica-Sica" también produjo algunas alteraciones medioambientales de importancia. Sin embargo, la YPFB sólo compensó a los propietarios de terrenos por los cuales pasaron los conductos. Con toda esta tremenda inversión y consideración para Bolivia, muchos ingenuos podrían adelantarse a especular sobre las utilidades o beneficios que obtendría Chile por tener una planta extranjera de esta envergadura operando en su propio territorio... Sin embargo, el aporte es nulo, inexistente. En una sola palabra: NADA. Las compras de crudo continúan siendo desembarcadas por Arica e Iquique, mientras que la ENAP rara vez ha recurrido al "Sica-Sica" para necesidades de petróleo, algo digno de tomar en cuenta cuando se habla de la posibilidad de un gasoducto boliviano como posible solución al problema de abastecimiento energético del Norte de Chile. El oleoducto constituyó cero impacto en la economía de la zona y en el desarrollo de la industria petroquímica. Hacia el año 2002, en la planta trabajaba una modesta cantidad de ocho personas: la mitad de ellas chilenas, y la otra bolivianas... En fin: una semilla que no dio brotes. No deja de sorprender que, además, mientras Bolivia firma convenios comerciales tan odiosos como el de abastecimiento de gas para la Argentina en mayo de 2004, condicionado a no desviar "ni una molécula" hacia Chile, éste, en cambio, respete y mantenga plenamente vigentes los derechos bolivianos de tránsito de su petróleo por territorio ariqueño, en otro cumplimiento unilateral de los acuerdos entre ambos países. Conviene recordar también, que la experiencia no ha brindado a Chile grandes razones para mantener o implementar oleoductos o gasoductos que pretendan garantizar alguna parte de la energía que requiere el país, desde países vecinos. Sino, recuérdense los siguientes ejemplos:

Por todo lo anterior, y aún cuando las proporciones y los dineros relacionados con el gasoducto sean considerablemente superiores, las analogías con el caso del "Sica-Sica" hablan completamente en contra del optimismo que muchos de los negociantes han manifestado a lo largo de las conversaciones de "integración energética" entre Chile y Bolivia, o cualquier otro vecino.

| ||

La presencia de conductos de hidrocarburos necesariamente pone intereses internacionales y estratégicos por encima del territorio en que se encuentren y con poca valoración de las fronteras que atraviesan. Sino, recuérdense estos casos que aún siguen generando ríos de tinta entre los analistas internacionales:

La presencia de conductos de hidrocarburos necesariamente pone intereses internacionales y estratégicos por encima del territorio en que se encuentren y con poca valoración de las fronteras que atraviesan. Sino, recuérdense estos casos que aún siguen generando ríos de tinta entre los analistas internacionales: