| LA RECLAMACIÓN BOLIVIANA DE UNA SALIDA AL OCÉANO TIENE UN CLARO SENTIDO REVANCHISTA, QUE PASA POR EL NECESARIO DESCONOCIMIENTO DE LO PACTADO EN EL TRATADO DE 1904, QUE BOLIVIA FIRMÓ SIN PRESIONES DE NINGUNA CLASE Y A 20 AÑOS DE TERMINADA LA GUERRA DEL PACÍFICO. EL ALTIPLANO ESCONDE, EN ESTA EXIGENCIA DE "SALIDA AL MAR", DOS ESPERANZAS MAYORES INACEPTABLES: POR UN LADO, SATISFACER UNA ASPIRACIÓN ANCESTRAL SOBRE EL PUERTO DE ARICA, DESDE QUE ÉSTE PERTENECÍA AL PERÚ, Y POR OTRO, UNA QUE CORRESPONDE A SU INTENCIÓN DE "RECUPERAR" PARA SI TODAS LAS COSTAS ATACAMEÑAS QUE ADMINISTRÓ TAN EFÍMERAMENTE A PARTIR DEL TRATADO DE 1866 Y LUEGO EL DE 1874, HASTA QUE VIOLÓ LAS CLÁUSULAS DE ESOS MISMOS ACUERDOS POR LOS CUALES CHILE LE RECONOCÍA COSTAS, PRECIPITANDO EL ESTALLIDO DE LA GUERRA DE 1879

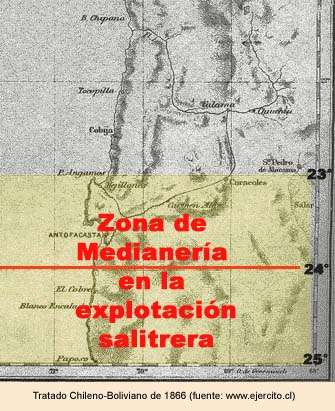

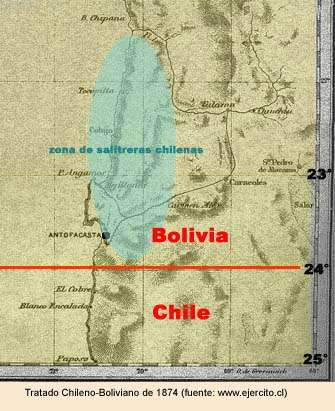

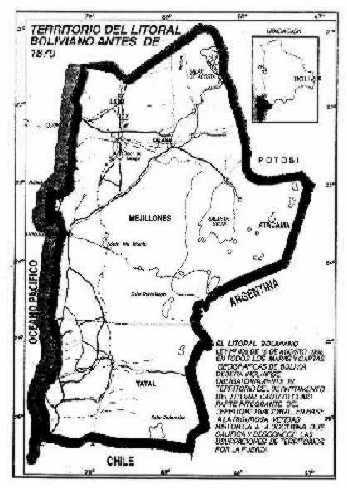

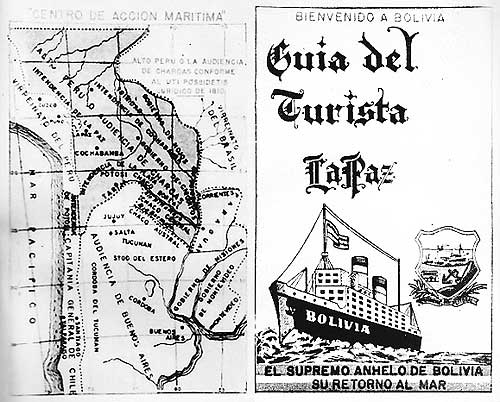

Por cerca de un siglo, Bolivia ha sostenido en los foros internacionales que Chile le arrebató su litoral y su territorio atacameño, tentado por el guano y el salitre de aquellas comarcas que declaró ilegalmente chilenas hacia octubre de 1842. Para ello, sus autoridades e historiadores declaran que el país tuvo una "cualidad marítima" propia, desde sus inicios como república independiente y hasta que Chile se los privó de tan condición. La tendencia casi innata de los pueblos latinoamericanos a ponerse en favor del más débil por sobre la justicia, sumada a la inclinación histórica de los historiadores hispano-parlantes a cubrir con un compasivo manto de piedad y victimismo las culpas de las naciones atormentadas en su propio destino, achacando sus males a opresores externos, han hecho que esta versión tendenciosa y profundamente ignorante de los verdaderos acontecimientos históricos de la Guerra del Pacífico, sea de gran aceptación entre intelectuales "americanistas" del continente, incluso fomentadas por algunos autores chilenos militantes del falso bolivarismo izquierdista. La falta de tino de las autoridades chilenas y de su rígida diplomacia, han permitido en gran medida, también, la difusión de estas versiones fanáticas sobre la "pérdida del litoral" de Bolivia, sin contrarrestar la propaganda con exposiciones o argumentaciones en el sentido de los hechos históricos concretos. En estricto rigor, el punto es que Bolivia jamás poseyó un "mar histórico" propio. Su nacimiento a la vida independiente tiene lugar recién en 1825, es decir, quince años después de que similar proceso se iniciara en Chile. Al carecer de costas propias o provincias litorales desde su nacimiento -a partir de una provincia del ex Virreinato de la Plata a la que Argentina permitió la autonomía-, como lo deja claro su primera carta fundamental (hecho negado hoy por los historiadores bolivianos, pero fácilmente verificable consultando alguna copia de la Constitución Boliviana de 1826), el Libertador Simón Bolívar y el Mariscal Antonio Sucre se vieron en la urgente necesidad de buscarle a Bolivia costas propias, para lo cual pretendieron disponer de Arica, a la sazón perteneciente al Perú. Irónicamente, gobernaba en Lima por aquellos años el Mariscal Andrés de Santa Cruz, boliviano de nacimiento, quien consideró que su patria natal no tenía derecho a mar y cerró abruptamente todo intento de avance altiplánico sobre el puerto ariqueño. Frustrados, los bolivianos comenzaron a establecerse ilegalmente en la caleta atacameña de Cobija, territorio perteneciente a Chile por principios de derecho territorial colonial, a espaldas del conocimiento de las autoridades de Santiago. En nuestros días, los autores bolivianos también buscan argumentar que Cobija (y por extensión, todo Atacama) le pertenecía a la Audiencia de Charcas (futura Bolivia) desde que, hacia 1782 aproximadamente, la caleta fuera incluida en la intendencia charqueña de Potosí. Omiten agregar, sin embargo, que esta inclusión sólo involucraba derechos de uso auxiliar en la misma para el transporte de la riquísima producción de los minerales de plata de Potosí, que eran sacados en su gran mayoría por Arica, donde también existía un régimen de derechos de uso de su puerto sin que éste perteneciera a la Audiencia de Charcas, sino entonces a la Audiencia de Lima y luego al Virreinato del Perú. De ahí también que el primer intento de adquirir costas propias lo hayan probado los bolivianos, precisamente, en el puerto de Arica, y sólo después en Cobija. Siguiendo con esta línea de defensa de sus pretendidos derechos coloniales en el territorio litoral, los bolivianos declaran con frecuencia que la Capitanía de Chile sólo llegaba hasta río Salado o Copiapó, para lo cual se atrincheran en algunas de las cédulas originarias de Chile, de las primeras concedidas por el Rey. Sin embargo, se esconde el hecho de que estas concesiones territoriales para Chile, posteriormente, fueron ampliadas hasta río Loa y en colindancia perfecta con el Perú en este punto, por lo que resulta imposible que se hubiesen asignado costas propias a Charcas en similar período y en el mismo litoral. De esta manera, la discusión sobre títulos y derechos iniciada con Chile a partir de 1843, se extendió por largos años sin ninguna solución a la vista. En un momento de gran agitación de ánimos, la Asamblea de Bolivia autorizó a la Presidencia de la República a declarar la guerra a Chile cuando lo estimara necesario. Se estaba en este ambiente casi bélico, cuando un hecho inesperado agitó los sentimientos americanistas por toda la costa del Pacífico Sur. Una disputa diplomática entre España y Perú culminó en la toma de islas peruanas Chinchas por parte de los hispanos, noticia que se diseminó por la vecindad, creyéndosela erradamente como un intento de reconquista de la Península en contra del ex Virreinato del Perú. Ciegos de un americanismo violento y delirante, las autoridades chilenas corrieron a ayudar al país vecino y le declararon irresponsablemente la guerra a España, en 1865. Pero, para aliviar la tensión con Bolivia en pleno conflicto -a la que también había sacudido el fantasma febril del americanismo y la confraternidad continental-, ambos países resolvieron poner fin de inmediato a la controversia con el Tratado de 1866. Con él, se promedió que la frontera en discusión debía ubicarse hacia el paralelo 24 de latitud Sur, por lo que se creó entre los paralelos 23 y 25 una zona de condominio o medianería en que las utilidades de la producción minera serían compartidas entre ambos países. A pesar de que el acuerdo significaba a Chile renunciar a una enormidad del territorio disputado y de sus riquezas, la firma se realizó conforme a la palabra jurada y Bolivia, por primera vez en su historia, pudo contar con derechos territoriales sobre costas propias reconocidas en el derecho jurídico. Como la estabilidad política y social estaba del lado de Chile y el acceso a esta zona de medianería era mucho menos dificultoso para el comprobado empuje y la capacidad de trabajo de los chilenos, no tardaron en llegar masivamente obreros y empresarios a fundar los pueblos y ciudades de la zona atacameña, dando estándares de desarrollo nunca antes visto en esos territorios, especialmente por el negocio del salitre en Antofagasta. Sin embargo, Bolivia comenzó a poner una serie de obstáculos al régimen de condominio, especialmente después de que se descubriera el riquísimo mineral de Caracoles, situado dentro de esta zona medianera por sólo unos pocos grados. A ello se sumó el interés del Perú por lograr acuerdos directos con Bolivia para monopolizar el salitre y expulsar los capitales chilenos de la región, al punto de firmar hasta una Alianza Secreta entre ambas naciones en caso de guerra con Chile, a la que se invitó también a la Argentina. Con estos problemas encima, se buscó un segundo acuerdo: el Tratado de 1874, por el cual se acababa el condominio territorial y se fijaba el límite definitivo en el paralelo 24, lo que a todas luces era una tremenda renuncia de parte de Chile a sus derechos territoriales en toda la zona disputada entre el río Loa y la Península de Mejillones, precisamente donde se encontraban establecidas todas las ciudades y las industrias fundadas por los chilenos. Dada esta situación, el tratado contempló la protección de los intereses chilenos prohibiéndole al Gobierno de Bolivia toda clase de alzas de impuestos por 25 años, después de los cuales tendría todas las libertades de uso del territorio cedido. Todo se derrumbó, sin embargo, en 1878, cuando el tirano boliviano Hilarión Daza decretó un alza de impuestos de 10 centavos por quintal a toda la producción chilena en la zona, violando la palabra jurada en el tratado. Al negarse la Compañía de Salitres a pagar el abusivo tributo, Daza ordenó apresar a algunos de sus directores, además de confiscar las propiedades industriales para remate y expulsar del territorio a los miles de obreros chilenos que allí trabajaban en 1879. Hoy en día es frecuente oír de boca de los historiadores bolivianos que los capitales de Atacama en realidad no eran chilenos, sino ingleses, evitando demostrarlo pues las estadísticas de inversiones comprueban que el capital británico en la Compañía de Antofagasta, representado por la firma Gibbs, nunca pasaró del 30% del total, por lo que la firma siempre fue chilena. Chile insistió hasta el último instante en una salida pacífica, ofreciendo arbitrajes internacionales o mediaciones. Daza jamás respondió, decidido a precipitar los hechos y sintiéndose seguro por la adhesión secreta peruana. Finalmente, y conforme se lo había advertido antes el Gobierno de Chile, el 14 de febrero de 1879 la escuadra chilena reivindicó el territorio de Antofagasta, impidiendo el remate de las propiedades y reincorporando las comarcas atacameñas a la nación, en vista de que los tratados por los cuales habían sido cedidas no fueron respetados por una de las partes y, por lo tanto, quedaron nulos, permitiendo el retroceso hasta las condiciones iniciales en que fueron firmados. Comenzaba, de este modo, la Guerra del Pacífico. En nuestros días, la fecha del 14 de febrero ha pasado a la de la famosa "invasión chilena" de Antofagasta, según el discurso de Bolivia y de los autores solidarios a su posición. Curiosamente, esta "invasión" fue absolutamente pacífica y sin ninguna escaramuza. Advirtiendo este problema, la historieta del día de la "invasión" se complementa con el llamado "Día del Mar" o "Día de la Pérdida del Litoral", en el aniversario de la muerte del héroe boliviano Eduardo Abaroa el 23 de marzo siguiente. Sin embargo, la muerte del Teniente Abaroa en defensa "del litoral boliviano", según el mito de su patria, tuvo lugar en la ciudad de Calama, a las puertas del actual altiplano chileno y a una abundante cantidad de kilómetros de la playa más cercana. En conclusión: BOLIVIA NUNCA TUVO UN MAR PROPIO, HISTÓRICO Y SOBERANO. Su única relación política con el océano se remite al breve período entre los años 1866 y 1879, en los cuales CHILE LE CEDIÓ EN FORMA CONDICIONADA LOS TERRITORIOS, A CAMBIO DE COMPROMISOS QUE NO FUERON RESPETADAS POR BOLIVIA. Esto significa que se trató de una cesión a condición resolutoria del territorio disputado, bajo exigencias que, al no ser acatadas por Bolivia, violaron en esencia la condición misma de dicha cesión territorial y, por lo tanto, quedaron nulas. Ni siquiera su mentado enclave de Cobija sobrevivió como auténtica relación boliviana con el mar, porque debió ser cerrado en 1876, ante el abandono y la destrucción que le afectaban, trasladándose todas las aduanas y las representaciones internacionales de la caleta hasta la próspera ciudad de Antofagasta, habitada por trabajadores chilenos en más del 93%, según lo confiesa el más grande historiador de Bolivia, don Alcides Arguedas. Así, ni antes ni durante el ínfimo período de menos de trece años en que Bolivia tuvo acceso real a las costas del Pacífico (entre la ratificación del tratado en noviembre de 1866 y la reivindicación chilena de Antofagasta en febrero de 1879), se interesó por conseguir una relación efectiva con el litoral, pues sólo se limitó a enviar hasta allá agentes militares y aduaneros que controlaban las labores los trabajadores chilenos, verdadera nacionalidad de la población antofagastina. Por esto, sólo quien maneja muy pobremente (o tendenciosamente) el contexto de la Guerra del Pacífico, puede suponer que la conflagración tuvo realmente graves consecuencias territoriales para Bolivia, ya que en verdad dejó al país altiplánico en prácticamente la misma y sencilla situación que ya estaba hasta antes de la firma del Tratado 1866, y en caso alguno significó la tan publicitada "pérdida" de un litoral que nunca alcanzó a ser suyo, precisamente por culpa de su propia falta de respeto y cumplimiento a los acuerdos internacionales y al derecho. El 4 de abril de 1884, tras laboriosas gestiones, Chile consiguió que Bolivia firmase la rendición y se pusiera término a la Guerra del Pacífico, a cinco años de haberse iniciado. Es curioso el empeño de Chile por lograr la paz con Bolivia, en circunstancias de que, para entonces, el Altiplano era un país derrotado y su aliado ya había firmado la tregua hacía un año, en Ancón, por lo que los chilenos tenían el legítimo derecho de guerra a imponer la paz a su modo y conveniencia como vencedores, condición que no fue aprovechada en aras de restaurar la diplomacia y las relaciones vecinales. El boliviano Alberto Gutiérrez -uno de los autores del proyecto del Tratado de 1904 como veremos, pero, unos años más tarde, desconocedor del mismo-, escribió en "La Guerra de 1879", para la posteridad:

En 1885, la mayor parte de los resquemores de la guerra parecían rápidamente superados, al menos por la parte chilena. Tanto así que, en la edición nº 23 del diario "El Caplina" de Tacna, del 13 de enero, se editorializaba un sentido adiós al General Ballivián, que había fallecido recientemente:

El mismo periódico editorializaba en una edición del 3 de febrero, en su nº 32:

Pero, con el tiempo y a pesar de las buenas voluntades, quedaría clara la imposibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios para todos a partir de este Pacto de Tregua (de carácter transitorio, como su nombre lo indica), particularmente por no haberse dado aún una solución definitiva al problema Tacna-Arica, con el Perú, de cuyo resultado dependía la posibilidad de dar una salida al mar para Bolivia, haciendo necesario un nuevo nivel de conversaciones, pues cualquier cesión de territorio a ese país implicaba un eventual corte de la continuidad territorial chilena, y el Perú tampoco estaba dispuesto a renunciar a ninguna de las dos ciudades. El 18 de mayo de 1895, vio la luz un nuevo acuerdo acompañado de dos protocolos complementarios, firmados el 28 del mismo mes. Estos comprometían a Chile a ceder para Bolivia los territorios de Tacna y Arica una vez resuelta la controversia que entonces pesaba sobre ellos con el Perú, país que los quería de vuelta a su territorio. Para esto, era necesario realizar un plebiscito contemplado en el Tratado de Ancón de 1883, pero sobre el cual había sido imposible un consenso de bases para constituirlo, principalmente por las infinitas trabas que Lima le imponía a este trámite, intentando evitar que los miles y miles de chilenos que habían ido poblando el territorio litigado pudiesen votar. Sin embargo, contemplando esta posibilidad de fracaso, el artículo IV del pacto de 1895 convenía en que si no fuese posible llegar a la solución plebiscitaria, Chile otorgaría a Bolivia una cesión de territorios costero entre la caleta de Vítor y la quebrada de Camarones. Este fue el primer intento oficial de darle a Bolivia una salida al mar, después de terminada la guerra. Como este Convenio y sus Protocolos habrían obligado a La Paz a reconocer definitivamente el territorio alegado por Bolivia en Antofagasta como chileno, ante el avance de nuevos afanes "reivindicacionistas" en La Paz, los acuerdos comenzaron a ser atacados y enmendados constantemente a pesar de que estaban al borde de otorgar a Bolivia sus tan deseadas costas propias, según se había comprometido Chile con la aprobación del Congreso Nacional del 31 de diciembre de 1895. El día 9 anterior, los bolivianos habían adicionado en Sucre un protocolo adicional, donde expresaban un explícito deseo de modificar el acuerdo si lo estimaban necesario, cosa que minó la confianza entre ambos Gobiernos y amenazó con hacer naufragar los laboriosos esfuerzos diplomáticos que se arrastraban desde el final de la guerra. Dicho protocolo decía:

Esta reforma era del todo inaceptable dentro de la negociación que se sostenía y en la que, generosamente, se consideró entregar una costa propia al país altiplánico, pues abría ambiguamente el alcance del protocolo y dejaba su cumplimiento sometido a imprecisiones tales como la satisfacción de aspiraciones bolivianas no clarificadas. Fue por esto que La Moneda pidió a Bolivia, por nota del 11 de diciembre, que reemplazara la frase "necesidades presentes y futura" por una más decidida y categórica para cerrar el protocolo. Bolivia no respondió y Chile decidió suspender el canje de ratificaciones, hasta no tener novedades de parte del vecino país. El asunto estuvo en suspenso hasta el 30 de abril de 1896, cuando la Cancillería de Bolivia decidió ceder en sus caprichos y aceptó la petición chilena. El Protocolo Aclaratorio se firmó en Santiago y la ratificación quedó pendiente en el Congreso de Bolivia para el 28 de mayo. Sin embargo, pasaron los meses y el país altiplánico no daba ninguna señal de haber realizado los trámites comprometidos. Sorpresivamente, el 7 de noviembre de 1896, el Congreso de Bolivia declaró que se reservaba para sí lo que llamó:

En otras palabras, Bolivia suponíase con el derecho a elegir a dedo el puerto que Chile iba a proporcionarle en su territorio, pues el litoral entre Vítor y Camarones no le resultaba de su completo agrado en comparación con las ambiciones que aún tenía sobre los territorios de Antofagasta y/o Mejillones. Insólitamente, el 25 de febrero de 1897 la representación de Bolivia en Santiago volvió a insistir en el asunto, señalando que la aprobación del protocolo en el Congreso altiplánico había incluido estas modificaciones y reservas de vital importancia. Con tal actitud, las negociaciones comenzaron a marchar directamente al fracaso. Así lo comprendió Chile y comenzó a darse por terminada la cuerda de diálogo iniciada en 1895. Don Manuel Salinas gastó hasta su último día de misión en Bolivia tratando de obtener la ratificación, sin conseguirlo. Para comprender el incómodo estado de ánimos en aquellos años, recordamos la nota emitida a La Paz desde Santiago por el representante boliviano, Emeterio Cano, el 22 de febrero de 1898, que demuestra -en pocas palabras- la disposición mental y moral de La Paz para firmar con Chile alguna clase de acuerdo, con la aspiración de violarlo una vez que las condiciones se dieran favorables a Bolivia:

No obstante lo anterior, y evidenciando también el trasfondo político que ya entonces los bolivianos le imprimían al asunto de la mediterraneidad, Cano agrega inmediatamente después (los destacados son nuestros):

Sin embargo, en aquellos años de la post-Guerra del Pacífico, Chile sostenía importantes disputas con la Argentina derivadas de la interpretación nueva que el país platense quería imponerle al Tratado de 1881, particularmente a la división de aguas como criterio delimitador, para avanzar hacia el Pacífico y apropiarse de los más fértiles valles de la cordillera austral. Esta circunstancia de tensión fue aprovechada por Bolivia para sacar partido a las negociaciones. De allí provendría su inesperada alteración al Convenio de 1895 y del Protocolo Aclaratorio de 1896, a la espera de obtener un puerto elegido a gusto. La demora intencional de la respuesta a dichos acuerdos, también se vio estimulada por los conflictos internos, especialmente tras el derrocamiento del Presidente Fernández Alonso. Empeorando las cosas, Chile se encontraba en una gravísima situación diplomática provocada por la siniestra conspiración boliviano-argentina, luego de que el país altiplánico cediera todos sus pretendidos derechos en la Puna de Atacama a Buenos Aires. A la sazón, la Puna estaba ocupada aún por fuerzas militares chilenas que la habían tomado durante la Guerra del Pacífico. La intención de Bolivia era desatar un conflicto entre Chile y Argentina. Nuevamente, se estaba a un pelo de la materialización de lo que hoy se denomina Hipótesis Vecinal Máxima, pues los tres vecinos estaban fraguando en las sombras otro cuadrillazo aliancista contra Chile. En 1899, el conflicto iba a tener una salida pacífica que, sin embargo, costaría a Chile la mayor parte de sus derechos en la Puna, a raíz del controvertido arbitraje del embajador Buchanan, quien se desempeñaba en Argentina como representante de los Estados Unidos. Las características escandalosas de este proceso y la certeza de que la mano boliviana había provocado tan grave conflicto, despertaron en Chile un inesperado e inusual brote de nacionalismo y antientreguismo, que se acentuó con la llegada del antichilenísimo José María Pando al poder de La Paz, con el golpe militar de 1899.

En este enrarecido clima entre Chile y Bolivia, se produjo el retiro de los protocolos de 1895 y 1896 del Congreso de Santiago, y el plenipotenciario boliviano en Chile, Claudio Pinilla, declaró terminadas las negociaciones al respecto, esperando el inicio de una mejor propuesta, según su comunicación al Canciller chileno Rafael Errázuriz Urmeneta, a principios de 1900. El 7 de marzo de 1900, justo cumpliéndose un año del fallo de Buchanan para la Puna de Atacama, el Presidente Federico Errázuriz Echaurren acreditó en La Paz al ministro Abraham König como nuevo representante chileno. De origen alemán y con un carácter poco afable, era una de las mentes más brillantes y decididas de la diplomacia chilena, para nuestro gusto. En un principio, Kónig fue muy bien recibido y aceptado en la sociedad altiplánica. Inmediatamente después de su arribo, el enviado había hecho saber al Palacio Quemado la negativa chilena a cualquier tipo de discusión en torno a una eventual "salida al mar" para Bolivia y le invitó a desistir de tal idea, junto con los ya renunciados acuerdos de 1895 y 1896. En cambio, ofreció la construcción de un ferrocarril para Bolivia hasta algún puerto chileno y la cancelación de las obligaciones de La Paz con las compañías de Antofagasta, Oruro y Mejillones, que se arrastraban desde la guerra. La propuesta tentó de inmediato al Presidente Pando y a su Canciller Eliodoro Villazón. Tal simpatía boliviana por esta idea general de acuerdo, quedó expresamente registrada en las innumerables notas de König a la Cancillería de Chile, como un inagotable testimonio documental contra la farsa boliviana de que su renuncia a las pretensiones litorales fue conseguida "por las armas". Sin embargo, a poco de andar y cuando la negociación iba viento en popa, las autoridades bolivianas viraron súbitamente contra la propuesta de König, y el Canciller Villazón comenzó a insistirle con desparpajo de su desinterés por el ferrocarril y en el puerto franco, prefiriendo que Chile les regalase una salida al mar por Arica, al estilo de un "corredor". Al mismo tiempo, el Presidente Pando anunciaba públicamente -y con similar impertinencia- haber rechazado la propuesta chilena, durante su discurso de apertura del Congreso Nacional de Bolivia. Con ello, se reiniciaba instantáneamente el agresivo debate caduco de los "derechos a mar", de la "invasión chilena" y de los intentos por revertir la situación hasta antes de la violación boliviana al tratado de 1874, causa esencial del estallido de la guerra. Algunos autores han sugerido que esta actitud de parte de Bolivia podría deberse a un nuevo acercamiento aliancista estratégico que pretendió secretamente, por entonces, con Perú y Argentina, aprovechando las cuestiones limítrofes de estos países, también con Chile. Furioso, König (que no era precisamente de buen genio), notó hasta dónde pretendían retroceder los bolivianos con las negociaciones y comprendió que La Paz no iba a escuchar nuevas propuestas. Por esto, el 13 de agosto envió una violenta declaración sin consultar a Santiago, dirigida al Palacio Quemado, en la que espeta inusitadamente:

Aunque las palabras de König aún son criticadas por algunos autores, por el hecho de haberle dado argumentos a bolivianos y entreguistas que siguen sosteniendo el absurdo de que Chile "le usurpó el litoral" a Bolivia, creemos, al igual que el destacado escritor y político Conrado Ríos Gallardo, que su tenor era exactamente el que se necesitaba para dirigirse a Bolivia, especialmente en ese momento, pudiendo destruir, muy simplemente, las aspiraciones delirantes a mar y a costas que nunca habían poseído en la práctica. En otras palabras, la nota de König tenía exactamente el tono que la diplomacia boliviana puede entender, y que corresponde al más enérgico y tajante. Esto explica que, cinco años más tarde, el propio Félix Avelino Aramayo declarara (los destacados son nuestros):

Estas declaraciones aparecen en el folleto "El Tratado con Chile y los ferrocarriles de Bolivia. Conferencia leída en Tupiza por los Félix Avelino Aramayo el 8 de octubre de 1905 y repetida en Oruro el 19 de noviembre, con ampliaciones", publicado en Oruro ese mismo año por la Imprenta de la Tarde. A pesar de que hoy en día los autores bolivianos y sus simpatizantes se fatigan recordando el contenido de las líneas del plenipotenciario para poder argumentar el chisme de la "invasión chilena" contra Bolivia, no cabe duda de que el acierto de König al manifestar la pérdida de paciencia y negativa absoluta a prolongar las cuestiones, fue el camino indicado para devolverle la cordura a La Paz y comprometerla en la búsqueda de propuestas más sensatas y realistas para su mediterraneidad. Tras de descomponerse con la lectura de la nota del representante chileno, el Presidente Pando comprendería, poco después, que sus aspiraciones de territorio marítimo soberano estaban en los reinos de la fantasía. Desde ahí en adelante, la propia Bolivia se mostraría dispuesta a la negociación de las condiciones más favorables para una relación con el mar que no implicaran cesiones territoriales por parte de Chile. Pero las palabras de König estaban lejos de representar a La Moneda, donde aún predominaban la pacatería y el pánico a las malas relaciones con la vecindad. Intentando bajar el perfil de las declaraciones, el Canciller Errázuriz Urmeneta emitió una circular, el 13 de septiembre de 1900, dirigida a las legaciones chilenas y en donde busca explicar amistosamente la imposibilidad de ceder territorios a Bolivia, dado que el Perú se negaba a renunciar a Tacna y Arica en favor de Bolivia, donde debía producirse la entrega. Contradiciéndose con circulares y declaraciones anteriores del Gobierno, y usando adjetivos bastante errados, Errázuriz Urmeneta declararía allí:

En una parte de su nota, sin embargo, la Cancillería intenta ser clara, aunque con más tropiezos todavía:

La nota fue respondida por el ministro Villazón el día 15 de octubre, en un largo oficio. La tarea de refutar la continuó su relevo, el Canciller Federico Diez de Medina, el 25 de enero de 1901. En esencia, los bolivianos insistieron en que nunca se habían contemplado que Chile reservaría para sí los territorios de Tacna y Arica si el plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón le resultaba favorable, entendiendo que, por el Tratado de 1884, correspondía a Bolivia una eventual entrega de litoral en esta zona. Peregrina idea, sin duda, porque con Chile y Perú convencidos de su soberanía sobre ambos territorios de Tacna y Arica, sólo ilusoriamente podrían haber esperado una cesión hacia el litoral en dichas provincias y menos por un tratado de tregua, de carácter provisorio. Aún así, los políticos paceños intentaron involucrar a los Estados Unidos en el asunto, instruyendo secretamente una legación a cargo de Fernando Guachalla y Alberto Gutiérrez, que presentó al Secretario de Estado, John Hay, las notas cruzadas con la Cancillería chilena, solicitando una intervención de la Casa Blanca. Como Washington les pidió traducir los informes, la legación produjo el folleto "Bolivia & Chile", que logró hacer circular con gran cobertura por los Estados Unidos con su versión de los hechos. Simultáneamente, buscaron atraerse las simpatías del ministro argentino Wilde y del ministro peruano Álvarez Calderón, medidas que fueron un anticipo de lo que sería, después, la política de presentación del reclamo marítimo boliviano en los foros internacionales, que persiste hasta nuestros días. Mal les fue, sin embargo: el estigma del desprestigio al que se había expuesto la Secretaría de Estado norteamericana durante la Guerra del Pacífico, precisamente por intervenir en favor de Perú y Bolivia, obligaron a Hay a evitar compromisos de semejantes alcances, negándose a asistir la petición y distribuyendo un folleto que explicaba la negativa de Washington a la invitación. La publicación de estos antecedentes por los norteamericanos, puso de cabeza al Palacio Quemado, al dejarlos expuestos como instigadores y conspiradores que negociaban en secreto la intervención yanqui en un país de América Latina. El temor al reproche ruborizó el accionar de los otrora agresivos y decididos diplomáticos del Altiplano. Y, para empeorar las cosas, las relaciones de Bolivia con el Brasil habían sufrido un traspiés por la disputa de los territorios del Acre. Los vientos de guerra que habían resurgido entre Santiago y Buenos Aires, y que llenaban de esperanzas al "reivindicacionismo" de Perú y Bolivia, comenzaron a fatigarse paulatinamente, tras el acuerdo para el Laudo Arbitral de 1902, que nuevamente costaría a Chile una enormidad de territorio en nombre de la paz y la hermandad. Como vemos, el tenor de las palabras de König, seguían haciendo eco. Finalmente, comprendiendo que intentar arrastrar el asunto de la mediterraneidad a los mismos grados de discusión que antes de la Guerra del Pacífico era una aventura imposible, Bolivia cedió por el camino de bajar los decibeles de su reclamación.

Una de las calumnias que se escuchan con mayor frecuencia en el folklore narrativo del país altiplánico, dentro del tendencioso manual de su historia antichilena, es de la violencia y la presión de las armas con que Chile habría exigido a Bolivia negociar el Tratado de 1904. Este mito, o mejor dicho este fraude, de que el Tratado de 1904 fue impuesto por Chile con tal rigor tras su victoria en la guerra de 1879, ha pasado a formar parte de la histórica campaña de autovictimismo y también de demonización contra Chile, con la que Bolivia presenta su reclamo portuario, buscando encontrar apoyo para sus pretensiones litorales. Sin embargo, si estudiamos las condiciones en que se proyectó y aprobó el mismo acuerdo, la leyenda negra de Bolivia sobre el tratado, cae por sí sola. Don Félix Avelino Aramayo era el representante de Bolivia en Gran Bretaña y amigo personal del Senador chileno Federico Puga Borne, casado también con una prima suya. Estas condiciones lo hacían ideal para ofrecer a Chile la pipa de la paz. Así, asesorado por el Encargado de Negocios de Bolivia en Chile, Julio César Valdés, el ministro Aramayo fue informado de las negociaciones hasta entonces conducidas, por el Presidente Pando, durante un viaje del diplomático a Santiago para visitar algunos parientes, asignándosele la misión confidencial de lograr un acuerdo definitivo. Aprovechando la visita a Chile, Aramayo ofreció de palabra a Puga Borne, una base de acuerdo enteramente diseñada por los representantes del Gobierno de Bolivia. El Senador, que antes había sido Ministro de Justicia del Gabinete Antúnez-Morla Vicuña -y, por lo tanto, enemigo de los Convenios de 1895 y 1896-, le advirtió que sería aceptada sólo si Bolivia renunciaba sine qua non a toda nueva pretensión litoral. Sin un cañón en la sien, sin un corvo al cuello, sin la punta de una bayoneta en la espalda, Aramayo aceptó amistosamente la condición y así lo reconoce el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, don Daniel S. Bustamante, en su obra "Bolivia, su estructura y sus derechos en el Pacífico":

Cinco grandes verdades -que hoy son indignantemente escondidas o negadas por los historiadores bolivianos-, pueden desprenderse de este corto párrafo:

En la negociación iniciada por Aramayo con el Canciller chileno Eliodoro Yáñez, inmediatamente después de tantear la situación en Santiago y lograda gracias los contactos de Puga Borne con el Gobierno, el Palacio Quemado se comprometió voluntariamente -y sin atenerse a ninguna pauta previamente punteada por Chile- A RENUNCIAR A TODA PRETENSIÓN MARÍTIMA EN EL PACÍFICO, a cambio de que se le reconociera la independencia comercial y de que el Estado de Chile colaborara en la construcción del ferrocarril boliviano, con 200.000 libras esterlinas anuales por diez años. Aramayo notificó de estas bases de acuerdo a Guachalla, en Washington, el día 11 de junio de 1902. El Gobierno de La Paz aceptó inmediatamente las condiciones de negociación acordadas en Santiago.

Sorprendido por la acogida de la propuesta, el Gobierno chileno destinó en La Paz a Beltrán Matthieu para formalizar conversaciones al respecto. Bolivia, por su parte, envió a Santiago a Alberto Gutiérrez, que arribó el 12 de octubre de 1902, cuando ya se encontraba el Presidente Germán Riesco en La Moneda. Al presentar sus credenciales, al día siguiente, Gutiérrez declaró como objetivos de su viaje:

Ni aún en la máxima abstracción imaginable de cinismo político o sumisión al coloquio protocolar, podría esperarse tan optimista y entusiasta descripción de objetivos diplomáticos de parte de quien se encontraría, supuestamente, con la pistola al pecho para firmar un tratado inconveniente, según declara majaderamente la historiografía oficial boliviana. Por el contrario, el representante inició de inmediato las reuniones con el Canciller chileno Agustín Edwards, a las que después se sumó el Canciller boliviano Claudio Pinilla, de viaje por Chile. Las bases del tratado fueron suscritas entre Chile y Bolivia el 24 de diciembre de 1903. Entre los tres, presentaron este acuerdo preliminar, en el que BOLIVIA RENUNCIABA EXPRESA Y VOLUNTARIAMENTE A SUS ASPIRACIONES PORTUARIAS, A CAMBIO DE QUE CHILE CONSTRUYERA EL FERROCARRIL ARICA-LA PAZ. Sobre las características de esta negociación, es preciso ser claro y establecer lo siguiente:

Cabe destacar que, en ningún momento de las tediosas y arduas negociaciones, los representantes bolivianos se mostraron interesados en hacer variar la decisión anteriormente presentada por Aramayo ante La Moneda, sobre la renuncia de La Paz a cualquiera de sus viejas pretensiones sobre el litoral del Pacífico.

En 1904, iba a terminar el Gobierno de Pando, y éste llamó a elecciones para el mes de mayo. La negociación iniciada por Aramayo, sorprendió a Bolivia en medio de esta transición democrática, muy poco frecuente en su convulsionada vida política. Rápidamente, las preferencias comenzaron a alimentar las expectativas del General Ismael Montes, ex Ministro de Pando, quien compartía por completo las ideas del Presidente saliente sobre un arreglo con Chile formulado en forma realista y que beneficiara especialmente al comercio boliviano, al poner a disposición de La Paz esos mismos puertos que una ambición insensata y revanchista había querido para sí por tantos años, en el seno de las clases gobernantes de su país. Por este motivo, Montes presentó el proyecto del tratado con Chile como la parte principal de su campaña presidencial, ya que, como hemos visto, Bolivia participaba activamente de la redacción directa del mismo, sintiéndose las masas votantes muy representadas en estos pequeños chispazos de vocación democrática que, muy de cuando en cuando, asomaban en la convulsionada e inestable historia política del Altiplano. Contrariamente a lo sostenido por la mayoría de los políticos y los historiadores bolivianos, entonces, el proyecto del tratado fue de aprobación general en el país. El pueblo boliviano avistó con anticipación sus beneficios y eligió a Montes, su abanderado, con holgada mayoría electoral en mayo de 1904, derrotando rotundamente a los candidatos Lucio P. Velasco y Aniceto Arce. No existía, hasta entonces, una cantidad de votos similar en un candidato presidencial boliviano. El boliviano Alberto Gutiérrez, escribe respecto de estos hechos:

Es imposible hablar, entonces, de una "imposición" en estas circunstancias, menos al recordar las fiestas con el Altiplano celebraría la llegada a acuerdo final del tratado. El puñadito de bolivianos que lo rechazó, atrincherado en las gastadas arengas de revancha contra Chile, se aglutinaría en torno a la figura de Daniel Salamanca, como veremos. Pero este grupo perdió todo poder político y representación con el avance de las fuerzas de Montes en el Congreso altiplánico. Así las cosas, las conversaciones con el nuevo Gobierno continuaron amistosamente hasta el 20 de octubre de 1904, cuando se suscribió el tratado definitivo entre Gutiérrez y el Canciller chileno Emilio Bello Codesido, que había relevado a Edwards. Sólo una mínima parte del congreso altiplánico lo objetó. Las ratificaciones se realizaron al año siguiente. La parte chilena sólo agregó, el 15 de noviembre de 1904 (ya firmado el tratado), un protocolo adicional con Gutiérrez y con el nuevo Canciller chileno, Luis Antonio Vergara, en donde se ratificaba el dominio absoluto de Chile sobre todos los territorios al sur del paralelo 23º. De este modo, por voluntad libre y soberana de ambos países, el Tratado de 1904 vería la luz y entraría en vigencia con la intención de ser la solución DEFINITIVA a las cuestiones diplomáticas pendientes de ambos países. Sin embargo, en octubre de 2004, con motivo del centenario del Tratado de 1904, el Gobierno y Congreso de Bolivia, intentando impresionar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que sesionaría por entonces, rindió un emotivo "homenaje" a los parlamentarios que, supuestamente, pensando en el futuro de su patria, se habrían negado responsablemente a ratificar el acuerdo en la Asamblea altiplánica en 1904. Al revisar las páginas sepias de la historia boliviana, nos encontramos con un escenario diametralmente distinto al que ahora intenta ofrecer La Paz, para efectos comunicacionales de su propaganda en busca de costas. Prácticamente todos los pocos parlamentarios bolivianos que se opusieron al Tratado, eran de la oposición al recién constituido Gobierno del General Montes y que acababa de ser derrotada en las urnas. Liderados por Daniel Salamanca, los detractores atacaron virulentamente la nueva administración presidencial y se tiraron en picada contra todos sus proyectos, siendo el principal de ellos, precisamente, el acuerdo con Chile. Alberto Gutiérrez, Eliodoro Villazón, José Carrasco y el mismo Ismael Montes los acusaron de oponerse al acuerdo por causas de politiquería y confrontaciones internas. Pero aún suponiendo que hubo una masa parlamentaria tan importante y responsable como la que intenta describir la publicidad boliviana, pretendiendo fustigar con ello la validez del tratado, ¿es esto suficiente para ponerlo en cuestionamiento?. Dos décadas antes, en 1881, Chile y Argentina firmaron un tratado por el cual el país del Pacífico renunciaba a casi un millón de kilómetros cuadrados de territorio en la Patagonia oriental, con el agravante de que la mayoría de los parlamentarios lo aprobaron con el íntimo interés de evitar el peligro de guerra con el país platense, en aquellos momentos cruciales en que Chile se jugaba su destino en otro conflicto, como fue la Guerra del Pacífico... ¿Se ha escuchado alguna vez en la historia de Chile y por esta razón, a algún político o agitador alegando que el Tratado de 1881 debe ser "revisado" o declarado "ilegítimo" porque existió un importante número de opositores contra el mismo? ¿De cuándo a acá los tratados deben ser aprobados por el Congreso sólo en forma unánime, ya que, según el razonamiento boliviano, no bastaría que sólo cumpla con las exigencias de su quorum específico para ser legítimo?. Y mejor pregunta es aún: ¿Qué tratado internacional no ha tenido opositores?. Para poder explicar el entusiasmo con que entonces las autoridades paceñas firmaron en Tratado de 1904, en la actualidad los autores bolivianos intentan hacer creer que el acuerdo fue producto de las presiones del Brasil contra Bolivia, por la Guerra del Acre, llegando a hablarse de un fantástico "pacto" entre Chile y Brasil para repartirse generosamente al Altiplano, en caso de que éste hubiese rechazado el acuerdo. La sola idea es absurda, pues aun si Bolivia estaba amenazada por un posible conflicto con Brasil, esto no es excusa de haberse visto en la "obligación" de firmar el Tratado de 1904, cuyo grueso ella misma confeccionó interesada más en sus expectativas sobre el uso de puertos del Pacífico que en los ricos territorios caucheros del Acre, que cedió al Brasil por el Tratado de Petrópolis (a cambio de dos millones de libras esterlinas y, como hemos dicho, también de la construcción de un ferrocarril, entre Madeira y Mamoré) y por los que casi no mostró interés, una vez finalizado el conflicto. Además, este tratado con el Brasil es del año anterior, de 1903, por lo que al momento de la llegada de Montes al poder, la razón de las tensiones de La Paz con Río de Janeiro estaba técnicamente resuelta. Por otro lado, bajo el mismo punto de vista podría alegarse que Chile estaba en igualdad de condiciones desventajosas para la firma de un tratado, ya que entonces la tensión con Perú no cesaba ante el delicado asunto Tacna-Arica, y porque aún habían resquemores entre Chile y la Argentina derivados de los problemas limítrofes que se intentaron solucionar con el Laudo de 1902 y las actividades demarcadoras de 1903. De hecho, en carta del Ministro Eliodoro Yáñez al representante de Gran Bretaña en Chile, Gerald Lowther, publicada en 1902 en el diario "El Ferrocarril", dice:

Con menos imaginación aún, otros autores de Bolivia dejan sus plumas romas tratando de simular un escenario tal en que el acuerdo fue el resultado de la política "entreguista" o "pro chilena" de los Gobiernos de Pando y de Montes, y que habría merecido un masivo repudio popular que, como hemos visto, nunca existió. De hecho, la popularidad que alcanzó el Canciller Eliodoro Villazón con estos acuerdos, le permitieron postular y ganar la Presidencia en 1909. Y es más: el año 1913, con el Tratado ya en aplicación y con la línea férrea Arica-La Paz terminada, los votantes de Bolivia volvieron a elegir a Montes para suceder a Villazón, cosa que verifica la conformidad del pueblo altiplánico con los preceptos del mismo. Curiosa manifestación de "rechazo" a su pro-chilenismo entreguista, sería entonces.

En ejecución del propósito consignado en el articulo 8° del Pacto de Tregua de 4 de Abril de 1884, la República de Bolivia y la República de Chile han acordado celebrar un Tratado de Paz y Amistad, y al efecto han nombrado y constituido por sus Plenipotenciarios, a saber: Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia a don Alberto Gutiérrez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile, y Su Excelencia el Presidente de la República de Chile a don Emilio Bello Codecido, Ministro de Relaciones Exteriores; Quienes después de haber canjeado sus Plenos Poderes y habiéndolos hallado en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: Artículo 1°.- Restablécense las relaciones de paz y amistad entre la República de Bolivia y la República de Chile, terminando, en consecuencia el régimen establecido por el Pacto de Tregua.

Las ratificaciones de este Tratado serán canjeadas dentro del plazo de seis meses y el canje tendrá lugar en la ciudad de La Paz. En fe de lo cual, el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia y el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, firmaron y sellaron con sus respectivos sellos y por duplicado, el presente Tratado de Paz y Amistad, en la ciudad de Santiago, a los veinte días del mes de Octubre de mil novecientos cuatro.

La inexistencia de la cualidad marítima de Bolivia, sólo había experimentado una tentativa de cambio con el intento del prócer Bolívar por proveerla de mar en 1826, como hemos dicho. Sin embargo, el proyecto resultó en un completo fracaso y la relación boliviana con costas jamás se concretó, ni siquiera con el reconocimiento chileno de costas para Bolivia por los tratados de 1866 y 1874 a que hemos hecho referencia más arriba. Prácticamente ningún boliviano descendió entonces hasta Antofagasta o Mejillones, salvo meros funcionarios de Gobierno. Todo cambió con las facilidades que el Tratado de 1904 ofreció a Bolivia al otorgarles, por primera vez, una relación real con el mismo mar al que había estado de espaldas toda su vida. Tanto el electorado como las autoridades de ese país comprendieron de inmediato los beneficios que este acuerdo les aportaría, como ninguna nación derrotada en el mundo habíalos recibido de parte del vencedor. Todos estos hechos son verificables en la obra de Conrado Ríos Gallardo, "Después de la Paz... Las Relaciones Chileno-Bolivianas" (Santiago, 1926). El Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, es uno de los más generosos que alguna vez un vencedor haya firmado con un vencido. Al leerlo, pareciera ser que era Chile el que había sido derrotado, y Bolivia la que había resultado victoriosa. En efecto, obligaba a Chile a pagar la suma de trescientas mil libras esterlinas en dinero efectivo, y otra cantidad destinada a la construcción de ferrocarriles interiores, equivalentes al 5% del total de los gastos en estas obras (unas 550.000 libras esterlinas), que resultaron fundamentales para que Bolivia experimentara un gran desarrollo, al conectar:

Además, el tratado estableció la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, debiendo ceder todo el tramo de éste que corría por Bolivia, quince años después de concluido. Los gastos de esta millonaria construcción, que ascendieron a la estratosférica cifra de 4.063.561 libras esterlinas, fueron enteramente asumidos por el Estado de Chile. Estos compromisos pondrían en graves aprietos a los ajustados presupuestos de las administraciones posteriores a las de Germán Riesco pero, aun así, la palabra se cumplió, otorgándole a Bolivia estándares de prosperidad que nunca -jamás antes- había experimentado, algo que no han podido ignorar ni los autores con el más antichileno de los discursos distinguibles entre los historiadores de La Paz. Adicionalmente, Chile se hizo cargo de todas las reclamaciones que afectaban a La Paz sobre indemnizaciones o créditos pendientes con privados relacionados con actividades desarrolladas en el otrora disputado litoral, los que hacia 1925 ya sumaban 487 mil libras esterlinas más. Por si fuera poco, el artículo 6º permitía a Bolivia el uso de los puertos de Arica y Antofagasta y la libertad de tránsito por territorio chileno. Esto garantizó un acceso amplio y fácil de Bolivia a su más soñado puerto ariqueño, pudiendo construir allí aduanas propias. Tales medidas eran pioneras en las relaciones internacional, al garantizarle a Bolivia libre tránsito hacia el océano, y una interacción con el mar más directa y eficiente que en toda su historia pasada. Así lo estimó también el gran tratadista francés Paul Faurchille, recordando que el caso de libertad de tránsito visto al nivel de las facilidades dadas por Chile a Bolivia, sólo era factible de encontrar por entonces en dos tratados más en el mundo: el de Suecia y Noruega (26 de octubre de 1905) y el de Grecia y Servia (10 de mayo de 1914). Esto, hace que la iniciativa del tratado chileno-boliviano sea una medida de avanzada en el mundo sobre la consagración de este tipo de libertades. Todas estas exigencias, que rondaron la suma de SEIS MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS ENTERAMENTE DESEMBOLSADAS POR CHILE, fueron cumplidas por el Estado chileno al pie de la letra, sacrificando para ello una gran parte de su presupuesto nacional, si consideramos que éste era en 1904, de sólo 300 mil pesos, y que en 1908 había bajado a 209 mil pesos, por lo que se hizo necesario contratar varios empréstitos en oro. La condición para Bolivia, repetimos, era la renuncia a sus pretensiones en el territorio. El tratado ponía fin a la controversia con Chile. La extraordinaria apertura que el acuerdo significaba para Bolivia en el Pacífico, alertó severamente al Perú, ese supuesto aliado natural e histórico del Altiplano, temeroso de que en la región apareciera otro competidor comercial. Así lo reconoce el propio Alberto Gutiérrez en "La Guerra de 1879", donde comenta: "El Gobierno del Perú lo comprendió con su fina percepción política y envió a Santiago una misión especial encargada de estorbar la terminación de un pacto, cuyas bases esenciales parecían acordadas. Don Javier Prado Ugarteche, uno de los políticos más hábiles de Lima, fue incumbido en esa comisión y habría conseguido sin duda su propósito si no hubiera encontrado a la cabeza de la cancillería un hombre convencido, enérgico y persistente, como era don Emilio Bello Codesido". En efecto, ya a principios de la negociaciones entre Chile y Bolivia, el Brasil había advertido al representante chileno en Río de Janeiro, don Anselmo Hevia Riquelme, por voluntad de Itamaraty, que los peruanos estaban buscando apoyo del canciller argentino Luis María Drago, para conseguir el protectorado de los Estados Unidos, cediéndole a ese país los territorios de Tacna y Arica, para provocar así un incidente con Chile del mismo modo que Bolivia había conseguido hacerlo en la Puna de Atacama al involucrar a la Argentina. La cancillería carioca agregó que el ministro argentino había informado a su representante en Brasil que pronto "celebraría la humillación de Chile". Pero, por la falta de presupuesto y de capacidades, Lima sólo consiguió presentar un reclamo a La Moneda, el 18 de enero de 1905, luego de saberse que, el día 7, el Tratado había sido aprobado en la Cámara de Diputados de Chile. En su oficio, reclamaba por no haber sido incluido el Perú en la formulación del mismo acuerdo. Como el canje del tratado se realizó el día 10 de marzo siguiente, se frustraron las aspiraciones peruanas de restituir aliancismos regionales y de poder recuperar Tacna y Arica enteras. Hacia fines de ese mes, el Canciller Luis Antonio Vergara rechazó la nota de Lima, recordándole que ambas ciudades eran completamente chilenas mientras no terminase el período establecido y se realizara el plebiscito que definiría en qué país quedarían. El tratado fue promulgado el 21 de marzo de 1905, en medio de un clima de gran expectación y optimismo por parte de Bolivia. La cantidad de facilidades que Chile concedía no sólo llevaban a Bolivia al mismo estatus de poseer costas propias, salvo por el asunto de la soberanía, sino que, además, abrían una insospechada posibilidad comercial al vecino país, como hemos visto. Todos estos beneficios quedaron reconocidos y elogiados en el libro "El Tratado de Paz con Chile", publicado ese mismo año desde la pluma de don Alberto Gutiérrez, uno de sus principales artífices. Allí, su autor declara que el tratado ha "vigorizado el prestigio internacional de Bolivia" y que ésta había contraído con Chile "un compromiso de una solidaridad práctica y duradera...". Frustrada, la cancillería de Lima cedió y aceptó la invitación chilena a resolver el asunto pendiente del plebiscito en Tacna y Arica. El día 25 de abril, acreditó ante La Moneda a don Manuel Álvarez Calderón, para tales efectos. Terminaba, así, su intentona de sabotear el Tratado de Paz y Amistad de ambas repúblicas. A tal punto se había comprometido Bolivia con su renuncia a sus aspiraciones litorales con la firma del generoso tratado, que hay una serie de hechos inmediatos que comprueban fehacientemente que el país altiplánico había renunciado de hecho y de derecho a la convicción misma de haber poseído costas alguna vez, mismos espejismos que precipitaron los acontecimientos detonantes de la Guerra del Pacífico. Tres hitos de este tipo merecen especialmente nuestra atención: 1.- El Protocolo Confidencial de 1904: A penas se firmó el Tratado, Bolivia habría firmado también un Protocolo Confidencial, en el que SE COMPROMETÍA A APOYAR A CHILE EN EL PROBLEMA DE TACNA Y ARICA, ajustándose a los preceptos del Tratado de Ancón que habían celebrado Chile y Perú, y que exigían la realización de un plebiscito cuyas bases llevaban largo tiempo siendo discutidas con el Perú, sin llegar a acuerdo. Por este apoyo, Bolivia descartaba de plano cualquier clase de aspiración a tener costas propias en territorio chileno, por la imposibilidad geográfica que se comprometía en un eventual corredor o salida al mar. El destino de este presunto acuerdo secreto es hoy un misterio. Años después, el ex Canciller Bello Codesido admitió que había desaparecido en el extraño robo de documentos que tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Santiago, en 1909. Como se sabe, por entonces algunos de estos archivos aparecieron publicados curiosamente en Lima, por diarios los locales. La copia del acta en la Cancillería de Bolivia fue reconocida como auténtica por Alberto Gutiérrez hacia 1912, pero nunca ha sido divulgada. De cualquier modo, el cumplimiento de este acuerdo habría sido del todo inútil, pues el plebiscito jamás se pudo realizar, siendo sustituido por el Tratado de 1929. Además, un nuevo intento de acercamientos diplomáticos de 1926 con Bolivia, tendientes a este mismo objetivo, permitió descubrir, al año siguiente, que los votantes bolivianos en ese territorio apenas superaban las 300 almas (!), lo que resultaba irrelevante para las proporciones los sufragios estimados. 2.- Publicación oficial de "Geografía de la República de Bolivia" en 1905: En cumplimiento del Decreto Supremo del 27 de febrero de 1905, "para la asignatura del ramo en los colegios oficiales de instrucción secundaria de la República", la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica de Bolivia, publicó la edición oficial de su completa obra académica "Geografía de la República de Bolivia", impreso en los talleres tipografía comercial de don Ismael Argorte, en Calle Yanacocha Nº 90, de La Paz. Como el problema de los pretendidos "derechos a mar" y las aspiraciones sobre el litoral chileno ya estaban resueltos con el tratado del año anterior (ojo: que inclusive aún no era promulgado), este trabajo describe meticulosamente los límites geográficos de Bolivia SIN MENCIONAR EN NINGÚN MOMENTO A LO LARGO DE SUS 598 PÁGINAS, SUS ASPIRACIONES O DERECHOS A COSTAS, NI SIQUIERA COMO SUPUESTAS "PÉRDIDAS" POR CAUSA DE LA GUERRA DE 1879. En su capítulo titulado "Demarcación Internacional", el texto establece:

En su capítulo "División Territorial", agrega:

En el capítulo "División Política Administrativa", tampoco hay mención alguna de supuestos derechos territoriales sobre el litoral del Pacífico:

Por último en el capítulo "Vías Comerciales", el documento del Estado boliviano dice:

3.- Exposición boliviana de 1906 ante tribunal arbitral de Buenos Aires: Durante el arbitraje argentino iniciado en 1902 para el conflicto limítrofe que sostuvieron Perú y Bolivia por la cuenca del Madre de Dios, los bolivianos escogieron como abogados defensores a Eliodoro Villazón y a Bautista Saavedra. Este proceso tuvo la característica de retrotraer las discusiones a los orígenes de la conquista y la colonia, pues se repasó en él prácticamente la totalidad de las leyes de indias referidas al territorio de cada una de las dos partes, lo que resulta insólito si recordamos que ya se estaba en pleno siglo XX. Sin embargo, como el problema de la mediterraneidad boliviana había quedado resuelto en 1904 y las pretensiones marítimas se habían esfumado, la defensa de Bolivia presentó, en 1906, PRUEBAS JURÍDICAS QUE DE NUNCA HABÍA POSEÍDO MAR DURANTE LA COLONIA, al contrario de lo que alegaban antes de la guerra y de lo que han vuelto a alegar ahora. Villazón, por ejemplo, citó el párrafo de la Memoria de 1893 donde el Virrey del Perú Gil de Taboada y Lemus declara los límites del Perú (los destacados son nuestros):

Y, a continuación, Villazón agrega de su reflexión:

El mapa aludido fue confeccionado en 1795 y publicado al año siguiente. Está en las páginas 192 y 193 del alegato señalado y, aunque muchos fantasiosos han tratado de describirlo como una "rectificación" con respecto a otro mapa de 1793 en el que el mismo Baleato colocaba todo Atacama en territorio chileno, éste, presentado por la defensa de La Paz en 1906, lesionaría hoy gravemente la pretensión boliviana, pues muestra el desierto de Atacama sin que se señale si corresponde al virreinato de Buenos Aires, a la Audiencia de Charcas, o a Chile. Al oriente de este desierto y del lado Este del cordón montañoso, en la zona donde se situaría Charcas, Baleato escribió "Parte del Virreinato de Buenos Aires", lejos del mar, sin acceso a Atacama... Conclusión: Charcas no poseía costas ni territorio interior del despoblado atacameño. En otra parte de su alegato, Villazón llega mas lejos y presenta un mapa del cartógrafo colonial Joaquín de Alós, titulado "Demostración Geográfica de las Provincias que Abraza cada Intendencia de las Establecidas en la Parte del Perú Pertenecientes al Virreinato del Río de la Plata", de 1783. A su exposición de esta pieza, el abogado agregó:

Observando el mapa, se ve el Distrito de Atacama, en la Puna, SEPARADO de la Provincia del Desierto de Atacama, que abarcaba todas las costas del despoblado homónimo. Y, mientras el primero aparece integrado al Virreinato de La Plata a la altura de Charcas, el segundo aparece completamente segregado, sin quedar claro tampoco si está en territorio peruano o chileno, pues se observa sin color y con la única inscripción que dice: "Costa". Esta faja le cierra el paso a Charcas hacia el mar, precisamente. En otras palabras, BOLIVIA NUNCA TUVO MAR PROPIO, y así lo reconocieron en aquella exposición de 1906.

Hemos visto que el tratado significó un serie de progresos insospechados para Bolivia. Además de los beneficios considerados directamente en el acuerdo, se produjo como consecuencia un progresivo flujo de capitales chilenos en los yacimientos bolivianos, que lograron reactivar la prácticamente paralizada industria minera altiplánica, dando otro notable impulso a la economía del vecino país, según lo reconocería el Administrador General del Banco Nacional de Bolivia, don José Mendieta, al ser consultado por el escritor boliviano W. Jaime Molins para su libro "El Despertar de una Nación", cuyo título nos aproxima al extraordinario ambiente que había en el Altiplano, como resultado del tratado. Pero los gritos del patriotismo herido en su orgullo no podrían quedar ausentes y, a los pocos años, Bolivia comenzaría a pisarse la cola de sus propios acuerdos con Chile. El empuje chileno había traído gran desarrollo y prosperidad en Tacna y Arica, acrecentando el interés peruano en recuperarlas. Ante este crecimiento, visionarios como Ricardo Salas Edwards y Emilio Rodríguez Mendoza comenzaron a promover la idea de realizar obras de regadío en estas comarcas y la instalación de industrias, dándole el carácter de puerto libre a Arica. La sola idea, sin embargo, enfureció a los egoístas sentimientos comerciantes de Bolivia, que intentó boicotear estas medidas desviando sus aprovisionamientos de mercaderías por Mollendo y Matarani, para perjudicar a Arica. La idea fracasó rápidamente por las inconvenientes distancias, quedando sepultada una vez que se inauguró el ferrocarril Arica-La Paz. Coincidían aquellos tiempos con la aparición a la luz pública de escandalosas actividades de parte de los curas peruanos en Tacna, hacia 1908, que promovían toda clase de odiosidades y segregaciones contra los ciudadanos chilenos, además de vivir existencias muy alejadas de la moral y la disciplina eclesiástica. Las escaramuzas y los escándalos terminaron en la expulsión de estos religiosos, por parte del Canciller Agustín Edwards. Intentando aprovechar políticamente los hechos, el canciller boliviano Daniel S. Bustamante dirigió un memorándum a las cancillerías de Chile y Perú, con fecha 22 de abril de 1910. El documento se suponía relativo al conflicto de Tacna y Arica, pero terminaba recordando los fantásticos derechos soberanos de Bolivia en el mar, para saltar rápidamente a los deseos de "reivindicación". Agregaba ladinamente:

Debe comprenderse que, para entonces, la totalidad de las garantías dadas por Chile a Bolivia en virtud del Tratado de 1904, estaban cumplidas y la mayor parte de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz estaba terminada. Bien lo sabía entonces su Presidente Villazón quien, como recordamos, había sido uno de los ministros bolivianos con participación fundamental en el nacimiento y la firma del tratado. Con todos los beneficios del acuerdo ya asegurados, La Paz calculó que no tenía nada que peder si comenzaba ya a poner en tela de juicio el generoso tratado que había resultado fundamental para su desarrollo económico, aprovechando de restituir la vieja pretensión sobre el puerto de Arica que, como hemos visto al principio de este artículo, se remontaba a tiempos ancestrales y constituyó el primer intento de apropiación de costas propias por parte de la recién independizada Bolivia, antes de avanzar sobre territorio litoral chileno con este objeto. Sin embargo, el memorándum no tuvo buena acogida ni en Santiago ni en Lima, no logrando producir ecos. En 1912, vino a ver la luz el trabajo "La Guerra de 1879", de Alberto Gutiérrez. En este libro, el ex ministro fustiga el Tratado de 1904 con tanta energía, que casi parece representar un caso severo de esquizofrenia el confirmar que se trata del mismo político que dirigió y firmó entusiastamente, en nombre de su patria, dicho acuerdo por el que no midió elogios y reconocimientos en su obra anterior, "El Tratado de Paz con Chile", que hemos citado más arriba. Definitivamente, algo estaba extraño pasando entre los políticos bolivianos... Algo que no fue posible prever o pronosticar en 1904. Exactamente tres años después de la nota de Villazón, el 22 de abril de 1913, el entonces Presidente electo de Bolivia, don Ismael Montes (el mismo mandatario que defendió la firma del Tratado de 1904 y la consiguió como uno de los grandes logros de su anterior administración), convocó a una reunión en los salones del Grand Hotel de Santiago, donde alojaba de paso por Chile, sin anticipar las materias que trataría. Al encuentro asistió un grupo de representante de todos los partidos chilenos: los senadores Manuel Salinas, Arturo Besa, Gregorio Burgos, Eliodoro Yáñez, Joaquín Walker Martínez y Juan E. Mackenna, junto a los diputados Armando Quezada, Maximiliano Ibáñez y Guillermo Subercaseaux, además de los políticos Ismael Valdés Vergara, Antonio Hunneus, Rafael Orrego, Beltrán Matthieu y Alejandro Silva de la Fuente. Durante la reunión, Montes expuso en carácter "no oficial" -según sus palabras-, que Bolivia ahora consideraba fundamental acceder al Pacífico por un puerto propio y soberano, una vez resuelta la situación de Tacna y Arica entre Chile y Perú. No escondió para nada las pretensiones bolivianas sobre Arica, agregando que era necesario iniciar un estudio sobre esta posibilidad. Sin embargo, la inmediata respuesta chilena, principalmente expuesta por Eliodoro Yáñez, fue en contra del ánimo de Montes, al considerar irrealizables sus peticiones salvo si se consideraba algún mecanismo de negociación compensada que, aparentemente, no tentó demasiado al General boliviano. La falta de disposición chilena a revisar el recién firmado acuerdo quedaron grabadas a fuego en la conciencia de Montes, al punto de que pasó toda su segunda temporada en el Palacio Quemado, desde 1913 a 1917, sin intentar alterar la última palabra representada en el Tratado de 1904, ni siquiera considerando negociaciones en base a canje o compensación de territorio. No hizo nada al respecto: jamás llamó a negociaciones, jamás presentó una propuesta y jamás esbozó una idea siquiera para iniciar el estudio proyectual que sugirió en el Grand Hotel. Nada... Hasta que dejó la presidencia.

En 1917, deja nuevamente la presidencia el General Montes, y es sucedido por José Gutiérrez Guerra. Comenzaría entonces la infame y tendenciosa campaña de reclamación marítima boliviana en los foros internacionales, que, en resumidas cuentas, es sólo una cruzada de difamación contra Chile y contra el Tratado de 1904, haciendo uso de toda clase de tergiversaciones sobre los infinitos beneficios que ha recibido el país altiplánico por este mismo acuerdo. A tal grado llegó la deshonestidad y la manipulación de los hechos que, con fecha 14 de enero de 1917, el propio ex-presidente Montes ahora objetaba desde su flamante cargo diplomático en Francia el mismo Tratado de 1904 que lo llevara a la primera magistratura y que llenó de éxito su gestión. En esta nueva postura, declaraba ahora legítimas las aspiraciones bolivianas sobre Tacna o Arica. Similar actitud tendría en canciller Alberto Gutiérrez, el día 24 de enero siguiente, a pesar de haber sido el representante de su patria que puso la firma en el tratado, y gran defensor del mismo en sus obras escritas. Les siguieron Villazón, Bustamente, Aramayo y, en definitiva, todos y cada uno de los mismos políticos altiplánicos que concibieron y avalaron el lo acordado en 1904. Como era inevitable, el discurso boliviano encontró un aliado circunstancial en el revanchsimo peruano por la cuestión de Tacna y Arica, que estaba cercana a cumplir casi cuarenta años sin solución definitiva. Aunque ambos países han tratado de exponer un cómodo y solidario ambiente americano de apoyo internacional para con sus respectivas causas en aquel entonces, en general el continente actuó en forma bastante desinteresada de los problemas de la vecindad, distraídos con las consecuencias internacionales de la post guerra. De hecho, en 1919 tuvo lugar en Uruguay un fuerte debate histórico a través del diario "La Mañana" de Montevideo, cuando el catedrático local Washington Paullier publicó sendos artículos en los que eximía a Chile de todas las culpas en las controversias limítrofes, culpando categóricamente a Perú y a Bolivia por su responsabilidad en los sucesos que detonaron la Guerra del Pacífico. Las palabras de Paullier no podían ser más oportunas, horrorizando a algunos círculos peruanos y bolivianos, y causando gran atención en Chile, dada la nacionalidad del autor. Entre fines de 1919 y principios de 1920, al terminar la Primera Guerra Mundial, Bolivia preparó una "demanda de revisión" a la Liga de las Naciones, alegando que Chile "amenazaba la paz del mundo" al privar de salida al océano a Bolivia. Su delegación estaba dirigida por... ¡Félix Avelino Aramayo! ¡la misma pieza que fuera clave para lograr el nacimiento del acuerdo que se pedía revisar! Así, en la demanda del día 1º de noviembre de 1920, diría lo siguiente (los subrayados son nuestros):

Además de tergiversar la situación pacífica en que se firmó el pacto, la delegación mentía respecto del cumplimiento del mismo, lo que estaba en pleno proceso desde 1905 con la creación de la Comisión Demarcadora. La razón de esta perfidia fue que Chile había quedado en una pésima posición ante la naciente Liga, al ser identificado con un país germanófilo y pro alemán, desde antes incluso de la conflagración mundial. Bolivia, en cambio, tenía la ventaja de haber sido uno de los países mosquitos que, siguiendo sumisamente la política de las potencias aliadas, declararon también la guerra a Alemania y a Austria. Perú respaldó en un primer momento esta alegación, pero se retractó rápidamente al adquirir conciencia de las proporciones que podría alcanzar esta nueva aventura altiplánica. Además, ese año, Gutiérrez Guerra y los liberales habrían de ser derrocados por los militares, el 12 de julio de 1920, quienes llegaron al poder prometiendo la "reivindicación marítima". Al año siguiente, Alberto Gutiérrez insistía al Gobierno de Chile de la necesidad de proporcionarle a Bolivia una salida en Arica. La demanda boliviana fue renovada en septiembre de 1921 ante la Segunda Asamblea de la liga, pero nuevamente si éxito. Otra similar se presentó en septiembre de 1922 durante las reuniones de la Tercera Asamblea de la Liga de las Naciones, esta vez por el Delegado Alberto Gutiérrez, también con magros resultados. Decepcionado por los pobres avances, sin embargo, el ministro boliviano Eduardo Diez de Medina, notificaba a La Paz, 3 de marzo de 1923, que:

Solución del problema Tacna-Arica provoca furia boliviana (1925-1929) En 1925, el reclamo boliviano estaba desatado y se volvió a presentar una acusación contra Chile, esta vez ante el Congreso Internacional de Derecho de Buenos Aires. Aquel año también, se publicó en libro "Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia", del doctor Cornelio Ríos, en el cual se refiere al Tratado de 1904 exponiendo una sesgada visión del mismo, en la que los únicos responsables de la firma terminan siendo el ex Presidente Montes y sus partidarios en el Congreso, escondiendo con ello en apoyo casi unánime de las masas populares y de las fuerzas políticas al proyecto de acuerdo ahora tan repudiado. Bolivia había estado atenta al desarrollo de la cuestión de Tacna y Arica desde hacía varios años, ilusionada en que la solución de la misma permitiera concretar una de sus más añejas y latentes pretensiones territoriales, como es el puerto ariqueño. No fue raro, entonces, que en 1926, el inquieto y persistente Alberto Gutiérrez, ahora desde la Cancillería de Bolivia, notificara a los mediadores de Washington del deseo altiplánico de hacerse parte de las negociaciones que sostenían Chile y Perú para dar solución al problema de Tacna y Arica, nota que fue duramente rechazada por todos los participantes. A pesar de las provocaciones, Chile cumplió con el compromiso de transferir a la propiedad del Estado de Bolivia la parte del ferrocarril que corría por su territorio, en 1928, sección de más de doscientos kilómetros de vía férrea que costaron al Estado chileno la friolera de 1.105.000 libras esterlinas. Pero, manteniendo la línea de ataque, en la obra titulada a suerte de parodia del trabajo "Después de la Paz... Las Relaciones Chileno-Bolivianas", de Ríos Gallardo, como "Después de la Guerra... Las Relaciones Chileno-Bolivianas" (La Paz, 1929), el periodista boliviano Luis Espinosa Saravia se explaya para refutar dicho libro. Intenta exponer -en contra lo que los hechos históricos y lo que las propias crónicas de Bolivia demostraban de ese período- que el proyecto del tratado y las propuestas de Montes eran masivamente impopulares, cosa que trata de comprobar contando cuidadosamente todas las escuálidas y escasas reacciones contra el mismo, como la emitida por una minoría parlamentaria, pasando por alto el respaldo electoral que recibiera el mismo. El apoyo general de las autoridades y de los patriotas bolivianos de entonces al Tratado, lo explica como que sólo cumplían con las "obligaciones de sus cargos" (?). Luego del mito de la "oprobiosa firma de Melgarejo" que en realidad le permitió a Bolivia tener la oportunidad real de poseer litorales en 1866, para luego echarla al basurero de un solo plumazo, venía a consolidarse esta segunda leyenda, la de la "imposición del Tratado de 1904", como parte del folclore político del Altiplano. La razón de tanta furia era el Tratado definitivo entre Chile y Perú, en 1929, había generado resquemor entre los bolivianos ilusionados no precisamente con la recuperación del territorio litoral, sino con la obtención gratuita de un ambicionado puerto, uno verdadero y como nunca poseyeron antes, poniendo especial interés en Arica. Esto, porque un protocolo adicional del mismo tratado, de alguna manera, bloqueaba las aspiraciones bolivianas y garantizaba la colindancia vecinal chileno-peruana, al impedir cualquier modificación en el territorio en la zona sin el consentimiento de la otra nación firmante. Un detalle muy decidor de este acuerdo limítrofe de 1929, es que el Presidente peruano, Augusto Leguía, en nombre de aquel pueblo que otrora fuera el aliado principal de Bolivia, durante las negociaciones y al recibir al representante chileno (tras 18 años de relaciones cortadas), inmortalizó una frase que niega de una sola pasada el mito boliviano de haber tenido costas y de haber dividido a Chile y Perú pasando entre ambos hasta el Pacífico:

Con el pasar de los años, adicionalmente, tanto Perú como Bolivia han reanimado sus deseos de "recuperar" las tierras de Tacna-Arica y Atacama, respectivamente, pero sus intentos no se ajustaron a ninguna posibilidad real. La frustración y la nostalgia son lo único que puede quedar. Algunos turistas peruanos, por ejemplo, sacan bolsas o botellas con piedras y tierra que recogen del Morro de Arica, las que llevan simbólicamente hasta su suelo con la promesa popular de que, porción a porción, algún día lo recuperarán completo. Algunos bolivianos hacen similar rito con arenas y conchales de las playas de Antofagasta o Mejillones. El historiador boliviano Miguel Mercado Moreira, en "Historia Internacional de Bolivia" (La Paz, 1930) citando a un diputado de su país, escribe con audacia:

La inestabilidad política boliviana, desde los primeros años de su vida republicana, era una condición vernácula del orden social de este país. Golpes reiterados, derrocamientos, asesinatos políticos, conflictos intestinos y toda clase de convulsiones, parecen llenar sus libros de la historia de la República. Súmese a ello la composición de un mosaico cultural en permanente tensión y que, cada cierto tiempo, aflora sus diferencias con fuerza desgarradora. Sin embargo, lo único que ha mantenido la unidad del pueblo boliviano, en todos estos años de agitación, fue una y sólo una inspiración: el desprecio a Chile y la desesperación de volver al océano. Todo cuanto publique esta nación sobre sí misma, ha pasado necesariamente por el tema de la mediterraneidad como una obligación tácita. Sólo la convicción colectiva profundamente arraigada de derechos en el océano, en la primera mitad del siglo XIX, es comparable a la férrea convicción mística que se ha formado Bolivia después de 1904 y en años más recientes. A pesar de ello, el futuro Presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro, le escribía una carta con fecha 25 de noviembre de 1950, a su lugarteniente Hernán Siles Suazo, desde su exilio en Montevideo:

Esta carta fue publicada íntegramente en la edición del periódico "El Diario" de La Paz, del 19 de junio de 1964, como duro e incontestable testimonio de que las reclamaciones de salida al mar en la actualidad son, por parte de Bolivia, consecuencias de sus estados políticos o sociales internos y no una necesidad real. Sin embargo, al ser reelegido, en 1962, Paz Estenssoro olvidó toda esta declaración y volvió su cara hacia las pretensiones sobre el mar, canalizándolas en el famoso y lamentable escándalo desatado por Bolivia sobre el uso chileno de las aguas del río Lauca. Como sucediera también en el caso del Presidente Guevara Arze, parece ser que las autoridades bolivianas tienen, con frecuencia, una forma de flexibilidad ética que resulta confusa a la formación moral tradicional.

El historiador chileno Jaime Eyzaguirre escribe con acierto:

A pesar de todo, Bolivia volvió a ratificar el Tratado de 1904, a través de varios nuevos convenios destinados a aclarar las labores demarcatorias de la frontera y, en otros casos, a ampliar los beneficios con que contaba Bolivia en territorio chileno, especialmente en asuntos comerciales y aduaneros. Estos acuerdos complementarios son la prueba más grande y definitiva de la naturaleza generosa y positiva para Bolivia del Tratado de 1904 y de su valoración al mismo instrumento internacional, pues lo ratifican insistentemente a través de los años, demostrando su utilidad y, sobre todo, su necesidad para la relación comercial de Bolivia con el Pacífico, a instancias de estar siendo cumplido únicamente por Chile, pues la parte boliviana se ha negado a acatar la obligación de renunciar a sus pretensiones litorales, a cambio de tantos años de beneficios. Vamos conociendo algunos de estos principales acuerdos complementarios al tratado, en el campo de las actividades demarcatorias derivadas del acuerdo:

Ahora bien, en el campo de los jugosos beneficios comerciales y aduaneros que ha recibido Bolivia por el Tratado de 1904, tenemos una sorprendente lista de ratificaciones y ampliaciones de cobertura o vigencia que complementan dicho acuerdo y que extendieron a niveles insospechados los derechos bolivianos en territorio y puertos chilenos. ¿Podría concebirse que Bolivia ampliara y complementara de esta manera un acuerdo perjudicial y dañino a sus intereses en tantas ocasiones?. Creemos que la cantidad de convenciones y protocolos adicionales responde por sí solos esta pregunta:

Los tratados que involucran materias de índole limítrofe y soberana son, por acuerdo internacional, inviolables e inmodificables, pues no dependen del contexto de actualidad que va variando con el correr del tiempo. El tratadista Faurchille, que ya hemos citado más arriba reconociendo la novedad de los derechos de libre tránsito que Chile le dio a Bolivia en 1904, escribió al respecto de esto en su "Tratado de Derecho Internacional Público" (Paris, 1922. Tomo I, pág. 350)::